2025年8月26~29日,由中国政治学会青年工作专业委员会、清华大学政治学系、清华大学计算社会科学与国家治理实验室主办,清华大学数字政府与治理研究院承办的第二届计算政治学讲习班在北京成功举办。

8月26日上午,第二届计算政治学讲习班进行了开班仪式,随后正式开讲。清华大学政治学副系主任、长聘副教授胡悦介绍了潜变量分析的方法。胡老师提出,在降维分析中,若直接用样本均值替代总体均值会产生显著误差,为解决这一问题,以往引入多层线性回归模型,通过拆解截距纳入区域差异因素以降低误差。本次课程则介绍了IRT项目反应理论的三代迭代方法,其校正结果能大幅修正错误判断,尤其适用于省级以上大区域比较,可有效降低研究风险。

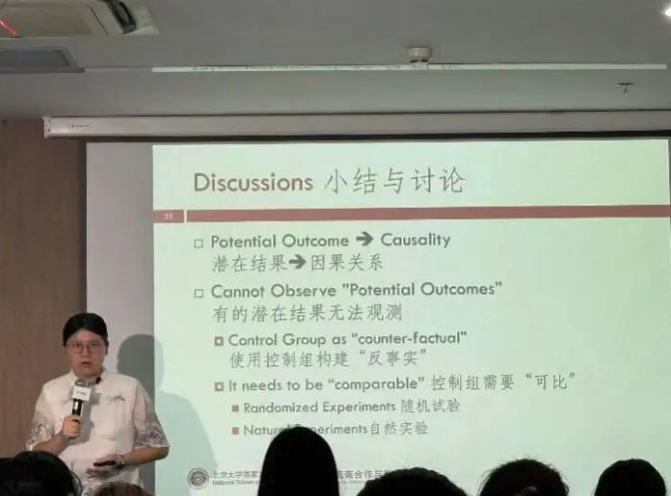

北京大学国家发展研究院、南南合作与发展学院助理教授刘诗尧围绕因果推断展开课程,首先介绍了实验法相对于传统回归的优势在于控制混淆变量,随后介绍了随机试验和非随机方法,包括匹配法、工具变量法、自然实验、双重差分法、断点回归等方法及其案例。这些方法的价值在于,以 “构建反事实” 为核心,不同方法因假设不同适配不同数据,助力准确估计因果效应,解决变量关系分析偏差问题。

北京大学政府管理学院长聘副教授、北京大学国家治理研究院、公共治理研究所研究员刘颜俊进一步介绍了实验方法。首先,他介绍了实验设计的核心定位与因果推断基础,讲述了实验法的方法优势。其次,讲解了实验设计的核心类型与具体逻辑,重点聚焦了 “真实验”,包括实验室实验、调查实验、田野实验,分别介绍了这些方法的特点和实际运用案例。最后,介绍了实验设计的关键原则与质量控制。

清华大学社会科学学院国际关系学系副教授陈冲带来的是空间分析课程。他从计量经济学的角度介绍了空间数据的操作方法和注意事项。所有社会科学数据都是空间数据,空间分析也并非一种特定方法,而是一系列理论与方法论路径的集合。空间不止于地理,还可能包含社会关系、经济关联、文化语境等非地理维度的内涵。最后,陈老师强调,空间分析看似是数据和方法层面的问题,但实际是伪装后的理论问题。

清华大学数字政府与治理研究院研究助理、清华大学政治学系博士生曹迥仪分享了大模型辅助科研提效的具体方法。她主要从文献检索、文献管理和文献阅读三个方面,分别介绍了如何运用AI Agent深度思考来强化检索,利用Zotero和Awesome GPT插件来进行多文对比和文献总结,通过大模型与知识库工具结合来更好地查阅与引用相关文献。最后,曹老师也介绍了未来大模型辅助科研的发展方向。

清华大学社会科学学院长聘教授孟天广介绍了《AI4SS:社会科学的智能化转向》。首先,孟老师强调了哲学社会科学在时代变革中的重要性,指出该领域面临新的发展机遇,包括就业扩大和招生提升,并鼓励学术社群建设与协作。其次,他深入探讨了AI与社会科学(尤其是计算社会科学)的交叉融合,强调大数据和大语言模型(LLM)正推动研究范式转变。最后,他表示人机协同将重塑社会科学研究,通过理论、数据与算法范式的融合,赋能全研究流程,并呼吁抓住中国数字化先发优势,构建自主知识体系。

清华大学社会科学学院经济学研究所副所长、副教授李红军讲授了机器学习基础与社会科学应用,主要讨论了机器学习与传统统计方法的差异与融合路径。首先,李老师指出机器学习(如监督学习或无监督学习)纯数据驱动,不依赖模型假设,只关注预测准确性而非参数解释;而传统统计方法需严格假设才能进行参数推断和假设检验。其次,他提出一种两步融合框架:先用机器学习处理复杂数据,再将输出代入传统统计模型并引入领域知识进行可解释的推断,但需控制误差传递。最后,李老师强调二者结合可平衡预测能力与可解释性,并提醒注意算法复杂性带来的风险。

上海交通大学国际与公共事务学院比较政治系副教授、副系主任季程远讲授了文本分析方法在政治学研究中的应用,结合大量的实践案例和代码,介绍了当代文本数据的提取方法,以及机器学习如何通过输入规则、处理数据、预测答案、输出规则的整套程序设计和训练,不断精进文本研究中识别模式的准确性。最后,季老师还关于如何在人工智能时代学习提出了几条宝贵建议。

清华大学马克思主义学院助理教授徐晶介绍了因果推断的前沿。徐老师梳理历届诺贝尔经济学奖在因果方法方面的演化,划分了4个时期:1970-1990s的回归控制和工具变量,2000s的自然实验和匹配方法,2010s的双重实验、合成控制和回归不连续设计等,2020s的机器学习、社会网络分析和大语言模型。徐老师通过介绍每个阶段的一些代表成果,让同学们认识了因果推断的前沿进展。

清华大学数字政府与治理研究院数据科学家郑伟海分享了大模型在政务服务中的应用。郑老师首先介绍了大模型处理能力的时间发展趋势和国家间比较,并介绍了政府部门需要本地部署大模型的必要性和不同方案的优势。最后,他以上海“城感通”风险防范感知系统和苏州“智汇民意”民情分析平台为例,分析了城市案例中政务服务大模型的具体特征和执行效果。

上海交通大学国际与公共事务学院助理教授郑思尧介绍了人工智能辅助的文本标注。从“作为数据的文本”入手,郑老师介绍了智能标注的优势,以及主要的标注流程。在选择模型、设计提示词、设定超参数、模型验证和用于全量数据的过程中,郑老师对每一个步骤都进行了细节讲解,并回答了同学们的技术问题。最后,郑老师演示了智能标注的Python代码,为同学们的文本标注实践提供相应案例和工具包。

清华大学数字政府与治理研究院研究助理、清华大学政治学系博士研究生宋文佳介绍了可视化的前沿方法。从数据科学的技术供给政治科学的实际需求出发,宋老师提出好的可视化需要呈现“比较”的信息,而比较的“核心”则在于研究者的论点。为了尊重研究者自身、读者和期刊编辑,可视化应该注重论点中比较的表现方式,在内容和形式上易于解读,并符合期刊的制图要求。最后,宋老师也在Python上演示了如何调用matplotlib包和大模型辅助来成功实现可视化。

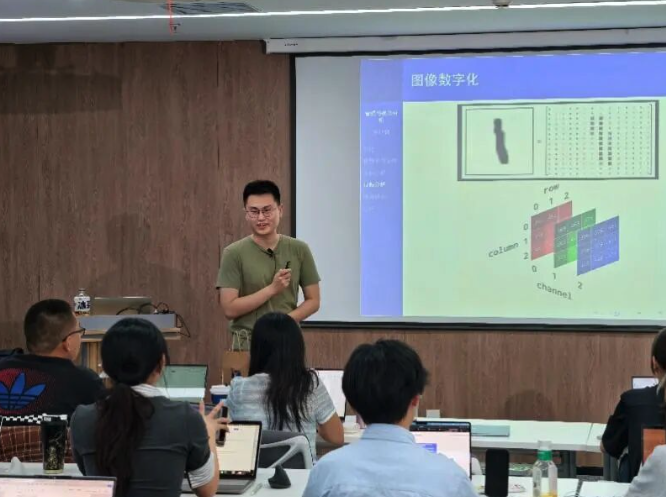

清华大学社会科学学院助理研究员于建钧提供了音频与视频分析课程。于老师首先从机器学习原理的角度介绍了对象向量化及向量的空间关系,其次介绍了音频与视频数字化的基本要素,包括音频特征、分析流程和分析算法等主要术语与使用方法;接着,对相关研究进行了分享,如议员情绪的性别差异、城市内种族主义的体现,展现了音频与视频分析的广泛应用场景和潜在应用价值。

清华大学电子工程系长聘教授、城市科学计算研究中心负责人李勇主要介绍了基于大模型的人工智能仿真模拟。李老师主要介绍了其主导开发的人类行为和社会动态的复杂体Agent Society,为开展社会实验、推动计算社会科学的发展提供了前沿工具。李老师还介绍了大模型驱动的社会生城市智能体的优势,即可以为智能体设置城市、社会、经济的真实空间环境,可以仿真模拟人类的心理认知,并且具有易操作、成本低、避免实验伦理问题等特质。

8月28日晚,讲习班进入“青年工作坊”环节,学员主动报名汇报个人研究方向。学员们的研究议题覆盖了政治传播、政府回应性、公共政策、政企互动、福利制度、语义变迁等领域,充分运用了自动文本分析、神经网络、动态词向量、实验研究、计量统计模型等计算政治学研究方法,并展示出在这三天的课程学习中所学习到的新方法与技巧。该环节由北京外国语大学国际关系学院副教授郭凤林、刘诗尧、徐晶和郑思尧评议并提供专业指导意见。经过审慎评议,最终评选出本届计算政治学讲习班优秀学员。

8月29日,在“计算未来:算法驱动的社会重塑与治理变革”会议上,第二届计算政治学讲习班举行结业仪式。孟天广教授和中国社会科学院大学政府管理学院教授、中国社会科学院政治学研究所国家治理研究室副主任郑建君进行总结发言。

孟天广教授回顾了计算政治学讲习班的办班历程,指出讲习班汇集名师资源,为年轻学者提供了丰富且前沿的计算社会科学的课程和优秀的学术伙伴,并感谢合作院校与老师的支持、同学们的积极参与。

郑建君教授肯定了讲习班的集聚效应,指出“计算政治学”被纳入政治学二级学科后受到了更加广泛的关注,学界同仁与青年力量也贡献了巨大的力量,期待通过本期讲习班能够培养新生代力量,持续学习、共同进步,促进计算政治学发展。

李嘉俊、方翎、陈子怡、梁竹、刘冠宏、高昕阳同学获得优秀学员荣誉,并分享了在讲习班中与优秀同辈和领域内领先的学者们交流、对个人研究进行专业修改、形成计算政治学的学术共同体的经验与感想。