今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。在80年前的民族危亡之际,无数中华儿女挺身而出,用鲜血和生命书写了壮丽的抗战篇章。其中,出身清华大学政治学系的三位前辈,毅然舍弃平安与安逸,投笔从戎,束身赴死,甘洒热血,对峙和对战敌寇,凭借知识、胆识和生命,谱写了一首首震撼人心的英雄史诗。他们身属千百万抗战英雄的行列,更是我们今天要纪念和追随的榜样。

张甲洲:从清华才子到抗日将领的壮烈人生

在清华大学的“清华英烈纪念碑”和北京大学的“革命烈士纪念碑”上,共同铭刻着一个不朽的名字——张甲洲。这位先后就读于北大物理系和清华政治系的高才生,在"九一八"事变后毅然返回白山黑水,组织抗日游击队,在松花江畔点燃了抗日的烽火。

张甲洲,号平洋,1907年出生于黑龙江省巴彦县。他天赋卓绝,16岁时全省夺魁考入齐齐哈尔一中,21岁考入北京大学物理系。在北大期间,他积极投身学生运动,结识了共产党员冯仲云,并加入了中国共产党。随后,根据组织安排,张甲洲从北大退学,又于1930年9月以优异成绩考入清华大学政治学系。在清华,他当选了校学生会民众教育主任,并以"震亚"等笔名发表大量针砭时弊的文章。

"九一八"事变爆发后,中共北平地下组织遭到破坏。国难当头,张甲洲秘密潜返东北。1932年5月16日,他以筹备“婚事”为名,秘密联络各方爱国人士和武装力量,将前来参加"婚礼"的200余人召集起来,成立了巴彦抗日游击队,并担任总指挥。这位天之骄子毅然放弃个人前途,投笔从戎,成为驰骋疆场的抗日将领。同年8月,张甲洲率领巴彦游击队一举攻占巴彦县城,全歼日军一个中队、伪军一个大队,还击落1架低空盘旋侦察的日军飞机。游击队迅速发展至千余人,转战松花江沿岸多地,锋芒所向,敌寇胆寒。

1933年,张甲洲率部二次西征时遭遇敌军伏击,部队被打散。经组织安排,他化名张进思,转移到富锦中学任教,以教师身份为掩护继续为党工作。凭借深厚学养,他逐步晋升为中学校长。为打入日伪核心,他仅用三个月便学会日语,考取二等翻译证,赢得日寇参事官"信任",成功楔入敌人核心圈。他巧妙地策反了警察大队长李景荫,率部起义,随后将富锦中学和自家住所秘密转化为党的交通站,源源不断地为抗日武装提供宝贵的情报和军用物资。

1937年8月28日,张甲洲在前往出任东北抗日联军第十一军副军长的途中,不幸遭遇伪军的伏击。在激烈的交火中,他被一颗冷枪子弹击中腹部,英勇牺牲,年仅30岁。

2014年,张甲洲被列入国家民政部公布的首批著名抗日英烈名录,以表彰他在东北抗日联军中担任中国工农红军第三十六军江北独立师师长期间的杰出贡献。今天,巴彦古城西郊的"甲洲路"和巴彦抗联张甲洲红军小学,仍在传颂着这位文武双全的英雄事迹。

杨光泩:坚守外交职责的抗日烈士

杨光泩,浙江湖州人,1916年考入清华学校高等科。他勤奋好学,成绩优良,热心社会公益,立志以学强国。1920年清华学校毕业后赴美留学,并于1924年获得哲学博士学位。1927年应母校邀约受聘回国,任清华大学政治学系教授,教授国际公法。后转任民国外交部官员,历任中国驻伦敦总领事及驻欧洲中国特派员等。

1938年,杨光泩受命于危难之秋,以公使衔出任中国驻菲律宾首都马尼拉总领事,任上积极联合在菲英美人士等组成广泛的反法西斯战线,为中国的抗战争取各种支援。他不遗余力地宣传抗日救国的理念,机智灵活地周旋于菲律宾各个政府部门和美国驻菲高级专员之间,为华侨抗日活动争取到了宝贵的空间。同时,他还四处奔走,联络当地爱国侨胞和海外友好人士,积极募集捐款,为支援国内的抗日事业做出了巨大贡献。

太平洋战争爆发后,日本军队突然袭击珍珠港,旋即向东南亚诸国进攻,据守此地的美英军队纷纷败退,一些国家的外交人员亦开始撤退。杨光泩与同事们坚守岗位,迅速组织战时服务队,协助当地政府维持秩序,精心筹划文教人员及华侨的安全撤退,并果断指挥销毁了爱国捐款存据、救国公债登记表等关键文件以及停留在港口货船上由美国代印的一大批中国法币。

1942年1月2日,日军攻占马尼拉。杨光泩等人依据国际法中关于交战国不得杀害敌国外交人员及侨民的规定,积极采取措施保护侨民和自身安全。然而,凶暴的日本占领军根本不顾国际法的规定,以不承认重庆政府为由,不承认杨总领事等8名馆员的外交官身份,将他们八人拘捕于马尼拉的菲律宾大学艺术学院。

4月17日,日本占领军以从事抗日活动、军事协助重庆政府、扰乱治安、抵制日货等项罪名,悍然将马尼拉总领馆以杨光泩为首中国外交官全部秘密杀害于菲律宾华侨义山。据目击者言,杨光泩以手指着自己的心脏,从容就义。他的英勇举止,深深地震撼了在场的敌军士兵,令他们也不禁为之动容。其时,杨光泩年仅43岁。他用生命捍卫了民族尊严和国家利益,展现了外交战线上的英勇抗争。

1989年12月2日,国家民政部追认杨光泩等九人为革命烈士,并在烈士墓旁建立了九烈士事迹陈列馆,南京菊花台公园因此被确定为江苏省文物保护单位。九烈士的悲壮业绩还被拍摄为电视纪录片《异域忠魂》,以示国人永远的怀念与敬仰。

张勖仁:从参加乡村建设到随军作战

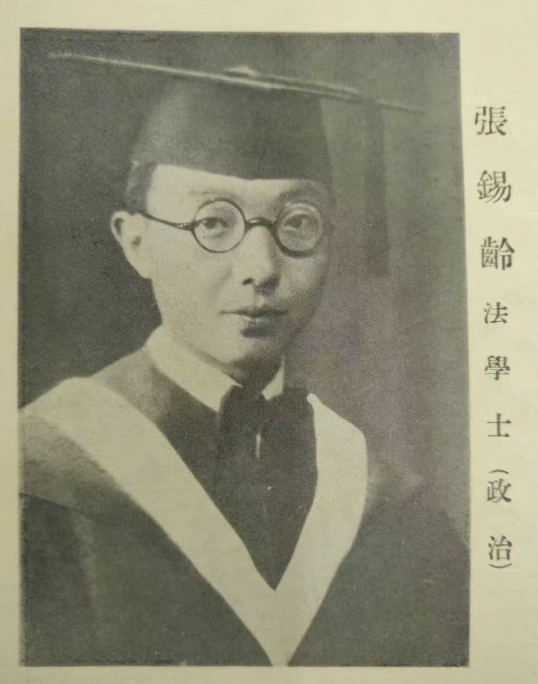

张勖仁,河北唐山人,清华时曾用名张锡龄,1928年由南开毕业后考入清华政治学系,1932年以题为《中国领事裁判问题》的学位论文顺利毕业,其后入职著名学者梁漱溟组织的山东乡村建设研究院,任职英文翻译。抗战全面爆发后,张勖仁毅然投身抗战事业,在山东当地参加了抗日游击队活动。1942年,已近40岁的他考入国民政府军事委员会外事局,派驻外事局驻印度办事处担任翻译官,隶属中国赴印远征军。这个该办事处实际上是整个中缅印战区的盟军司令部,负责战区的战略谋划和后勤调度。虽已近不惑之年,张勖仁仍与一大批来自西南联大的后辈青年译员并肩工作,接受教官的严格培训,完成新兵时期的军训磨砺。凭借出色的能力和资历,他随后获评为一级译员并被授予上校军衔,成为当时远征军译员中的官衔最高者。

在随后的远征军作战中,张勖仁为中美联合作战指挥提供了重要的翻译支持,为打通滇缅公路这条生命线以及抗战的最终胜利做出了独特的贡献。从乡村建设到从军远征,张勖仁深怀家国天下,矢志民族大业,所行所为无愧赤子之誉。

永不褪色的精神丰碑

张甲洲、杨光泩和张勖仁,这三位出身清华政治学系的前辈,在抗战中选择了不同的方式效命民族大业,完美展现了清华政治学人的担当与勇气。80年过去了,这些清华英烈的事迹依然熠熠生辉。他们以实际行动生动诠释了“自强不息,厚德载物”的清华精神,他们不仅是清华的璀璨明珠,更是中华民族不朽的精神灯塔。在今天这个纪念抗战胜利80周年的特殊日子里,我们深刻缅怀这些来自清华政治学系的前辈先贤,传承他们的爱国精神,在新的时代继续砥砺前行。

许超编写

于中国人民抗日战争

暨世界反法西斯战争胜利80周年庆典前夜