2020年6月3日,清华大学社会科学学院政治学系和社会学系双聘教授、《清华社会科学》主编应星博士在福州大学2020年社会学空中课堂发表了题为《历史研究与社会学的想象力》的线上演讲,系统分析了历史研究在社会科学研究中的历史以及在目前社会科学研究的重要性与方法。

应星教授首先指出,要站在社会学的角度来看引入历史维度对于社会学研究有什么意义,这就是历史研究与社会学基石的重构问题。从米尔斯提出的社会学的想象力展开,其核心是要激活历史的研究和社会科学的结合,正如其指出的那样:“社会科学本身就属于历史学科。社会科学家要想履行其任务,甚或只是想说清楚这些任务,都必须运用史料。所有名副其实的社会学都是‘历史社会学’,历史社会学就是力求撰写‘作为历史的当下’。”

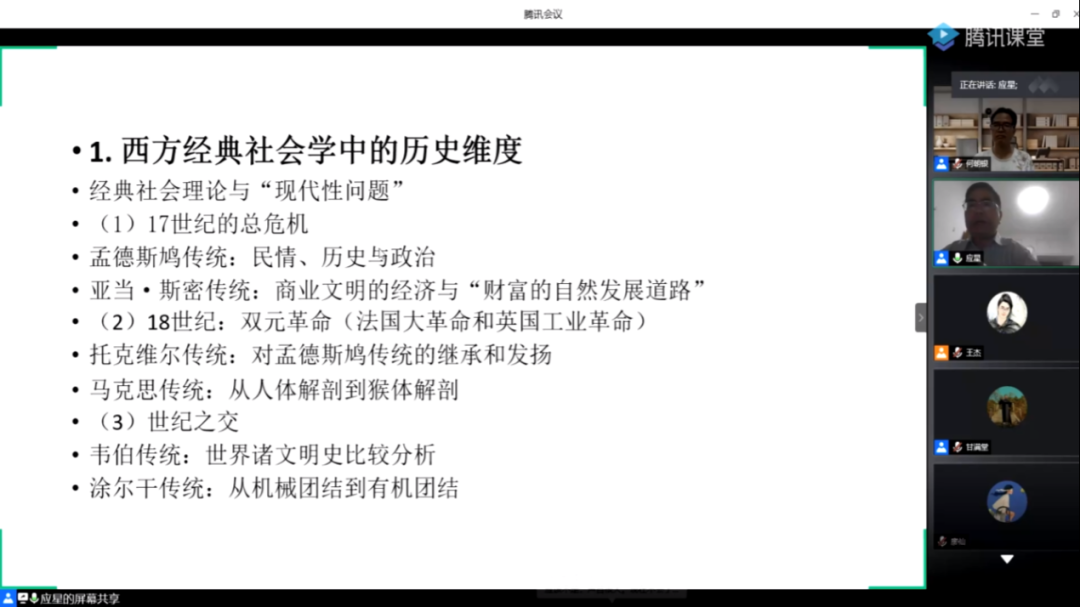

接着,应星教授回顾了西方经典社会学中的历史维度问题,涉及三个阶段。在第一阶段,孟德斯鸠和亚当·斯密想解决的问题就是“17世纪的总危机”。前者将“民情”的概念以及“历史与政治”的概念带入研究之中,后者从政治经济学的传统,通过西方社会与东方农业社会的对比研究了商业文明的经济与“财富的自然发展道路”。在第二阶段,以维克托尔传统以及马克思传统为代表的研究核心问题则是面对双元革命,即法国大革命和英国革命。在第三阶段,韦伯将自己研究的核心问题定位在世界诸文明史的比较分析上。韦伯在方法论上也有着高度的自觉。其方法论又建立在涂尔干倡导的实证科学和德国的人文主义阐释传统之间。同时,韦伯研究历史也有其特性,这体现他“理想类型”的建构上:注重史料研究的同时减去旁支,突出重点。而在涂尔干的实证研究中,历史也占有一个重要的位置。比如他勾勒出的前现代社会是一个从机械团结到有机团结的历史过程。

然而,在应星教授看来,美国社会科学的兴起形成了对历史视角的遮蔽。而此后宏观比较历史分析的崛起展现了三条复兴的道路:一是以本迪克斯、E.P.汤普逊为代表的历史解释性路径;二是以艾森斯塔德、沃勒斯坦为代表的普适性理论建模路径,三是以摩尔、斯考切波为代表的宏观历史因果分析路径。他们的共同贡献在于重新激活了社会学和历史之间的联系。但是其问题在于过于寻求规律性而对于历史的复杂性高度化约。

相对而言,历史维度在中国社会学重建后也有所缺失。应星教授认为,中国社会学在重建之初出现了一些方向性问题,包括以社会问题、现象为导向,而忽视了其他角度。费孝通先生晚年对此也有一些反思,比如“重生态、轻心态;重实证、轻人文;重社会、轻国家;重现实、轻历史”。这也造成了中国社会学经验研究中较为边缘的地位。同时“国家-社会”范式的滥用对于国家研究的不足、对于社会现象的过度关注而导致对于其历史因素的忽视,比如对单位制研究的不足、对于农村口述史研究的局限等等研究问题也暴露出对于历史研究的不足。

应星教授的结论是,要运用历史视角拓展社会学研究视野,需要做到韦伯所谓“科学作为天职”的精神,将“理智的正直诚实”作为最有价值的美德,需要很多的耐心来面对历史的复杂性;韦伯所谓“政治作为天职”的精神,如同“用力而缓慢穿透硬木板的工作,它同时需要激情和眼光”,需要独特的问题意识;福柯所谓谱系学精神,潜心于“灰暗的、细致的和耐心的文献工作”。

应星教授的演讲引起了师生的热烈反响。

(文清整理)