内容提要:数字时代以来,技术革新与信息传播的加速不断重构政治过程,成为理解政治现象不可或缺的关键所在。数字技术如何重构政治传播的理论版图,数字时代给政治传播乃至政治学研究带来了哪些全新的议题,以实验与计算政治学为代表的方法论革新又带来了哪些全新的研究机遇,意味着研究范式的何种转向?本文以传播与政治互构的视角梳理数字时代政治传播的理论框架,使用文献计量方法分析该领域在2012至2021年间发表于国际顶级期刊的逾两千篇前沿研究论文,归纳出“基于信息茧房的舆论极化”“多主体跨平台的政治信息流动”等六大前沿议题及其研究方法。研究发现,数字时代的政治传播研究正在经历范式转向,即研究主体由垂直方向的政治传播向水平方向的政治沟通发展,研究重心由媒介效果向信息传播效果转移,研究视阈从国家社会互动向全球互动扩展,研究路径由多学科向后学科化演进。

关键词:政治传播计算政治学 理论框架 前沿议题 范式转向

一、问题的提出:传播与政治的互构和嬗变

20世纪以来,传播技术的革新不断推动政治与社会变迁,媒介和政治格局同步嬗变。20世纪初,大众媒体的出现与两次世界大战的耦合使传播技术在诞生伊始便与政治现实密不可分。早期政治传播研究围绕报纸、广播和电视如何动员战争参与、塑造民意、影响投票等展开,奠定了舆论、宣传和媒介效果等议题在政治学与传播学的重要地位。20世纪下半叶,从沃尔特·李普曼(Walter Lippmann)最早为“冷战”命名到柏林墙轰然倒塌,电视媒介的发展与冷战格局的兴衰同步。在对峙的两大阵营一端,媒介成为塑造和瓦解意识形态的先锋;而在另一端,电视媒体与选举民主的结合则宣告了“媒体政治”时代的到来。议程设定、铺垫效应、沉默的螺旋、框架效应等一批媒介“强效果论”及批判理论相继产生,共同勾勒出大众媒体如何有力地塑造民意。20世纪末,赫伯特·马歇尔·麦克卢汉(Herbert Marshall McLuhan)在冷战之中所预言的“地球村”成为现实,互联网的兴起与全球化的高歌猛进使人类结成前所未有的经济、人员、贸易与信息有机体。然而,信息的高度丰富却宣告了媒介“有限效果论”时代的回归,信息茧房、过滤器泡沫等一批理论由此产生。进入21世纪,信息技术与政治社会变迁再次共振,社交网络与算法所构筑的多重茧房使人们生活在复杂而平行的信息空间。虚假消息得以跨平台、跨地域地大规模复制传播,“后真相政治”复现了李普曼笔下的“拟态现实”。民粹主义、民族主义与政治极化在全球范围内升腾,大国博弈风起云涌。新与旧的政治传播现象交叠,信息舆论与地缘政治深刻交织,使国际格局处于瞬息万变的不确定性之中,将人类社会快速地推向又一次历史转折。

媒介与信息传播机制是理解政治发展变迁的一个关键理论视角。譬如,以麦克卢汉为代表的“技术决定论”认为,每一次传播技术的迭代都从根本上推动了社会知识图景的演变,而知识体系的更新造就了社会变迁,进而影响了政治格局。从另一种视角来看,每一次技术革新都直接改变了政治生活中各主体之间互动的方式,从而重构了政治宣传、民意塑造、选举和决策等政治过程。无论传播技术是直接还是间接地驱动了政治变迁,传播与政治的深刻互构关系都要求从媒介与信息传播的理论视角出发,重新对新政治现象进行理解。

在数字时代,参与政治的各主体如何通过数字技术互动,政治信息如何在复杂的传播网络中流动成为理解当今政治现象不可或缺的关键所在。数字时代的诸多新现象与大数据驱动的方法论跃迁要求政治传播研究更新其理论框架,关注全新的场景、议题与方法。具体而言,数字技术如何重构政治传播的理论版图,为政治传播研究乃至政治学带来了哪些全新的议题,以实验与计算政治学为代表的方法论革新又带来了哪些全新的研究领域,意味着研究范式的何种转向?本文从传播与政治互构和嬗变的视角出发,梳理数字时代政治传播研究的理论框架革新。为探究理论框架变化所带来的研究议题革新,本文使用文献计量方法对2012—2021年间发表于国际顶级期刊的逾两千篇政治传播研究论文进行分析,归纳政治传播研究的前沿议题、关键词与方法。研究发现,数字时代的政治传播研究正在经历研究范式的四重转向。

二、数字时代政治传播理论框架的重构

1995年,美国麻省理工学院媒体实验室主任尼古拉斯·尼葛洛庞蒂(Nicholas Negroponte)在《数字化生存》一书中率先指出数字时代的到来。“数字化”将物体的基本存在形式由原子转变为比特,其高速传输、大容量、可共享、可复制、可编辑和可融合的属性从根本上改变了信息传播的性质。数字媒体相较于大众媒体具有更强的互动性和参与性,其内容能够根据个性化的需求进行过滤和计算。随着传播场域由报纸、广播和电视转移至互联网和社交媒体,政治传播的过程发生了根本性的转向。根据哈佛大学比较政治学家皮帕·诺瑞斯(Pippa Norris)的定义,“政治传播(political communication)是政治家、新闻媒体与公众之间进行信息传递的互动过程。”她认为,这一过程既包括政府、政治家自上而下向公众传递信息,也包括政治行动主体之间的横向沟通,还包括公众自下而上地向政府表达意见。我国学者荆学民认为,政治传播是“政治共同体的政治信息的扩散、接受、认同、内化”,包含“政治共同体内与政治共同体间的政治信息的流动过程。”新的传播技术的应用意味着传播主体、传播场域和沟通方式发生变化,由此而引发该领域理论框架体系的重构。

在互联网诞生以前,传统新闻媒体是政府与公众之间的沟通中介,政治传播的理论构建围绕三者之间的互动展开。具体而言,政党、政府与政治家以管理和/或利用媒体为特定政治目标,诸如选举、动员、决策和教育等服务,同时受到媒体的监督和问责。当然,不同国家具有不同的传媒体制:譬如,在政党国家内部,媒体体现执政党和国家的意志;而在多元主义政体内部,媒体则可能反映不同党派的意识形态。在媒体与公众互动的维度,传统新闻媒体通过议程设置、框架设置、铺垫效应、二级传播、宣传与劝服等方式影响公众的政治态度;公众则对媒体信息进行加工,形成各自“头脑中的图景”。在政府与公众沟通的维度,政府通过宣传、动员、咨询等方式达成治理目标,回应公众诉求,获取支持;而公众则通过投票、选举、社会运动和信访等政治参与方式反映民意。

信息技术革命催生了政府、公众、新闻媒体和社交媒体多元互动的政治沟通体系。这改变了主体间的权力关系,对各主体兼具赋能与解构的双重效应。政治参与的各主体能够绕过媒体的“把关人”作用,通过社交媒体直接沟通。譬如,政治家通过个人社交媒体账户发布的信息往往以第一人称视角营造更强的即时性和在场感,对国内国际舆论产生巨大影响。这一方面意味着政党和政府能够更敏捷地实现宣传、动员和形象塑造等目标,另一方面也推动了多元话语叙事、虚假消息、计算宣传和民粹主义的兴起。借助互联网和社交媒体,社会内部既能够更快捷地进行跨平台、跨地域的信息共享、协作、组织和动员,又能更高效地向政党和政治家传递诉求、形成舆论压力并进行监督问责。不过,信息总量的不断叠加也造成了普遍的信息过载。随着社会网络和平台算法深刻地嵌入人们接触的信息内容,个体信息环境不断分化,社会共识更难以达成。简言之,数字时代的政治沟通体系是一个高度互动而敏捷的信息系统,往往牵一发而动全身。

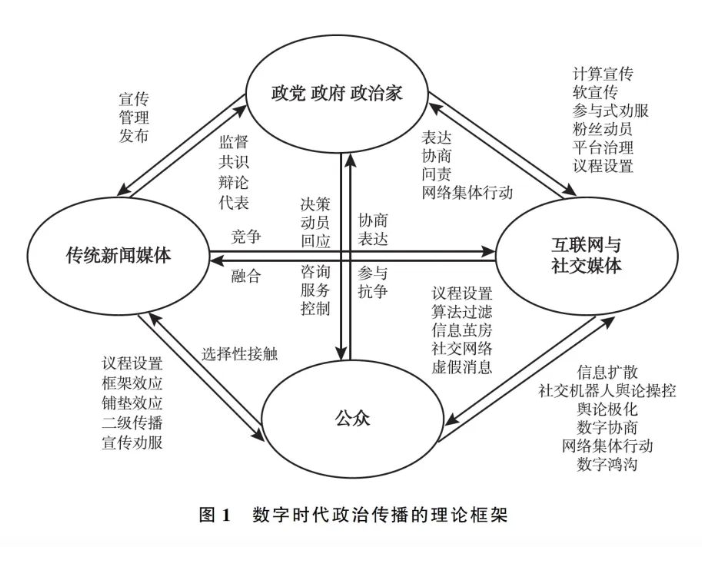

沟通渠道的民主化不仅改变了政治生活的权力格局,还意味着政治传播理论框架的重构。图1梳理了数字时代政治传播的关键概念和理论。概言之,数字时代政治传播的理论建构必须将互联网和社交媒体与传统政治参与主体的互动关系纳入分析。以“议程设置”理论为例,传统上,新闻媒体为公共议题的重要性排序,影响公众对现实的认知。然而,在数字时代,社交媒体可能放大或挑战媒体议程。具体而言,传统新闻媒体和政治家通过在社交媒体开设账号、创建话题等在社交媒体场域参与议程设置;社交媒体则通过传导社会需求而反向影响媒体议程。媒体融合有助于形成宣传的矩阵效应,然而制度化与非制度化传播的并存则可能意味着竞争性的议程导向。政党和政治家的议程往往被网络意见领袖、信息茧房、社交网络和平台算法层层过滤。由于多种信息主体对高度分化的受众群体竞相进行高频率、交互的议程设置,公众“头脑中的图景”也各不相同,因此舆论更趋于多元甚至撕裂、极化。

三、数字时代政治传播前沿的文献计量分析

理论框架的变化往往意味着研究议题的革新。因此,本节使用文献计量方法进一步梳理数字时代政治传播研究的前沿。文献分析的范围为2012—2021年发表在国际权威综合性期刊、政治学期刊、传播学期刊和政治传播专门期刊相关议题的研究论文(见表1)。我们通过引文索引数据库(Web of Science)检索发表在这些期刊上的所有原创性研究论文的标题、摘要和关键词,共获得2135篇论文,然后借助文献计量学软件Citespace进行分析。

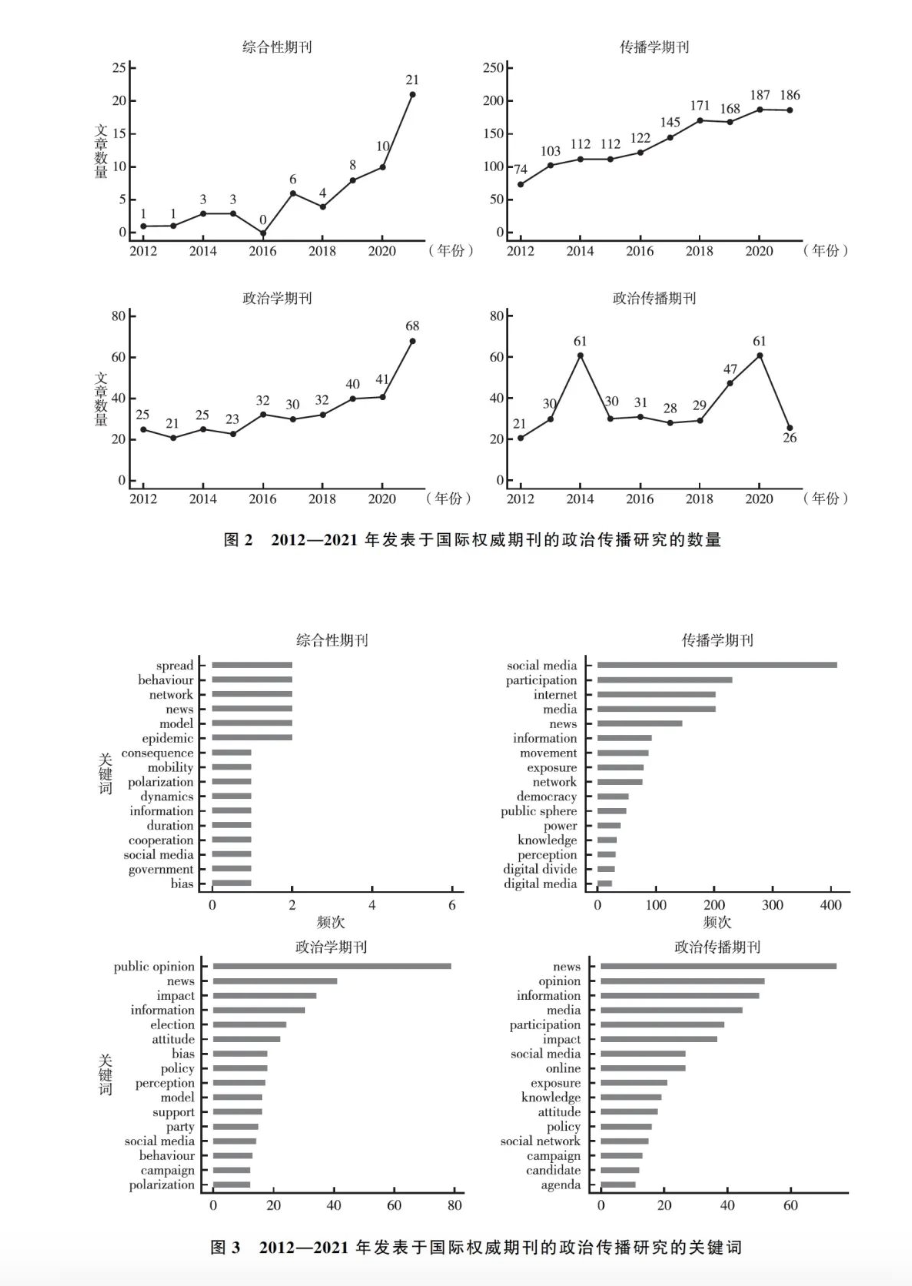

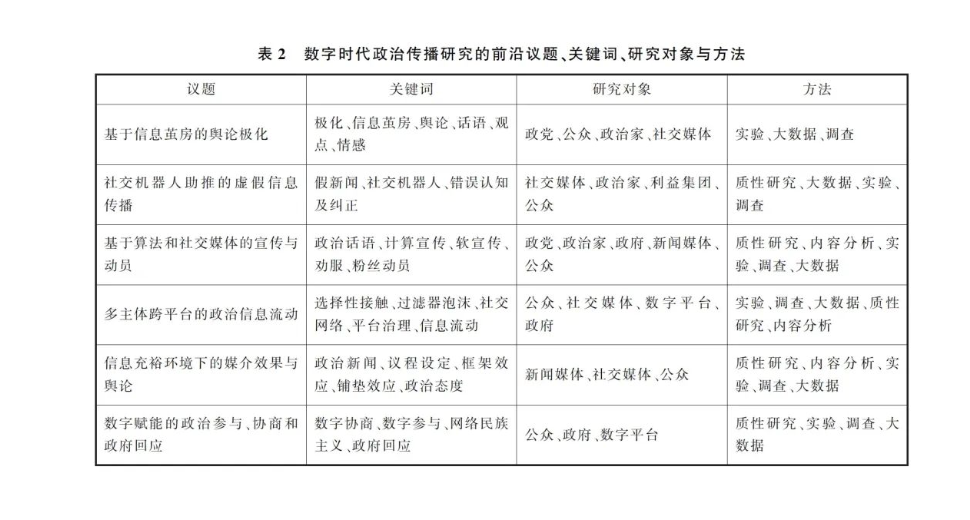

对以上文献的结果分析显示,以《自然》《科学》和《美国国家科学院院刊》为代表的国际综合性期刊在2012至2021年对政治传播的关注度快速上升,尤其是2016年以后(见图2)。特朗普当选美国总统与英国脱欧等重大地缘政治事件激发了学术界对虚假消息、民粹主义和社交媒体等议题的普遍关注。2021年,这三本国际综合性期刊所发表的该领域研究论文达到21篇,说明政治传播已成为理解和观测国际政治社会变迁的重要视角,也成为多学科交叉研究的热门领域。这些论文的高频关键词包括新闻(news)、信息扩散(spread)、行为(behavior)、网络(network)、模型(model)和疫情(epidemic)等。

在2012至2021年间,发表在政治学国际权威期刊的政治传播研究不断增加,尤其自2016年起急速攀升。如图2所示,《美国政治学评论》等五本政治学期刊在2021年所发表的政治传播相关论文是2015年的近三倍。这些论文的高频关键词包括舆论(public opinion)、新闻(news)、信息(information)、模型(model)、影响(impact)、选举(election)、偏见(bias)、态度(attitude)、报道(coverage)、政策(policy)、政党(party)、认知(perception)和极化(polarization)。在过去十年间,传播学期刊所发表的政治传播相关论文增长了约1.5倍,高频关键词为社交媒体(social media/Twitter)、参与(engagement/ political participation)、媒体(media)、互联网(internet)、信息(information)、网络(network)、接触(exposure)、民主(democracy)、运动(movement)、数字鸿沟(digital divide) 等。值得注意的是,学界对社交媒体与互联网的关注已远超过传统媒体和新闻,信息成为出现频率很高的关键词。而当我们将视野聚焦到政治传播领域的专门性旗舰期刊《政治传播》,则发现其近十年的研究关键词为新闻(news)、舆论(opinion)、信息(information)、媒体(media)、参与(participation)、影响(impact)、社交媒体(social media)、接触(exposure)、态度(attitude)、政策(policy)等(见图3)。

综上,政治传播研究在国际权威期刊研究中的快速增长凸显了该领域成为政治学、传播学、信息科学、计算机等学科知识突破的新引擎,政治传播正在成为综合性、多学科、蓬勃发展的研究领域,学科交叉融合正在加速。不过,各学科的视角侧重略有不同。综合性期刊通常使用计算机算法对信息传播规律和效果进行建模和计算;政治学期刊更关注媒体在政党动员、选举和政治极化等政治现象和过程中的作用;传播学期刊则更多地从媒体视角出发,考察不同媒介形式对舆论和政治参与等方面的影响。

四、数字时代政治传播研究的议题与方法

基于上述文献计量分析,下面进一步对前沿文献进行梳理,归纳数字时代政治传播研究的前沿议题和方法,并着重勾勒信息技术的影响(见表2)。值得注意的是,这些议题并非彼此独立,它们之间往往具有密切的理论和现实关联。以下议题既是媒介效果、舆论、宣传与劝服等经典议题在数字媒介形态下的延伸,又是技术革新与政治格局变化互动的结果。

(一)基于信息茧房的舆论极化

群体观点和态度的极化并非数字时代所独有。早在20世纪70年代,社会心理学家戴维·盖伊·迈尔斯(David Guy Myers)和赫尔穆特·拉姆(Helmut Lamm)便发现,具有相似先验观点的人在集体中容易作出比原先观点更加极端的决策。政治学家凯斯·罗伯特·桑斯坦(Cass Robert Sunstein)将该理论引入政治学领域,认为两群意识形态和价值倾向相左的人在集体讨论后容易做出更极端、彼此差距更大的决策,并将该现象推广为“群体极化法则”(the law of group polarization)。人类选择性接触的心理学根源可追溯至社会心理学家里昂·费斯汀格(Leon Festinger)所提出的“认知失调理论”,即相互冲突的信息和观念容易导致人们的认知失调。因此,人们往往通过调整认知或相信特定信息来避免认知失调所带来的焦虑和不适,并根据先验观点进行定向推理。

在互联网和社交媒体场域,极化则表现为不同个体从属于意见相左的网络舆论群体,群体之间的价值观、观点和态度鲜明对立,甚至在情感上厌恶对方。极化现象根植于认知心理、社会心理、政治和意见气候。自20世纪90年代起,极化现象开始广泛出现于两党竞争环境下的政党意识形态、选民以及媒体。政党极化、媒体极化和选民极化产生共振,成为民主危机的表征之一。也是在20世纪90年代互联网兴起之时,学者便预见了高度个人化的信息环境和网络巴尔干化。互联网和社交媒体所构造的“信息茧房”则不断加速相似观点和人群的聚集,使群体间出现信息割裂。个体的主动选择与社交网络和算法的作用相互叠加,导致观点在回音室内不断强化,茧房外的声音则难以被倾听,舆论撕裂、观点极化成为普遍现象。而按照麦克卢汉的观点,信息技术不仅扮演了极化“加速器”的角色,而且从根本上改变了社会的知识图景。

对于极化问题的研究横跨认知心理学、社会心理学、政治学、传播学、经济学和信息科学等多学科领域,成为近20年来的学术热点。极化研究的维度包括舆论、态度、情感和价值观层面,研究对象囊括政党、精英、公众、网络和社交媒体舆论,解释机制包含认知失调、群体心理、政党竞争、媒介市场化、信息茧房和经济全球化等。多个学科对极化问题的关注使该领域研究具有研究方法的多样性。例如,以《红媒体、蓝媒体》等为代表的系列研究使用实验方法,通过控制内容不变而改变新闻来源标签来研究公众对新闻的感知,发现公众对新闻媒体的选择具有依据党派高度分化的特征。经济学家戴维·奥托(David Autor)等则通过整合多个美国全国性调查数据发现,全球化产生的不均衡收益分配加剧了美国国内的政治极化,导致受贸易全球化影响较大的选区倒向共和党。莫兰·亚齐(Moran Yarchi)等结合计算机辅助的文本分析与人工内容分析对脸书(Facebook)、推特(Twitter)和WhatsAPP三个平台上对有争议性事件的政治讨论进行分析,得出用户在观点、互动网络和情感三个层面具有跨平台、跨时间段的极化特。乔恩·格林(Jon Green)等的最新研究则使用计算方法分析美国两党政治家在推特上截然不同的疫情叙事,指出疫情叙事与政党极化合流。围绕极化问题的解决方案,约翰·德约泽克(John S. Dryzek)和詹姆斯·S·费什金(James S. Fishkin)等学者在《科学》联合发文,指出具有良好程序设计的协商民主是减轻极化的方法之一。

(二)社交机器人助推的虚假消息传播

谣言的传播在互联网和社交媒体到来之前同样并不鲜见,然而人们不再将真相作为评判政治事务的唯一标准,而对事实持有自信的错误认知却是数字时代的新现象。“后真相政治”意味着政治家具有运用大数据和算法操纵舆论、左右民意的能力。虚假消息则颠倒了公众对公共事务的事实认知,影响了科学知识的扩散,干扰了集体理性的形成,从而构成对选举民主的新挑战。虚假消息在数字时代泛滥甚至撼动地缘政治的现象根植于全球政治思潮与信息环境的交织。在过去30年间,全球化加剧了经济社会不平等,导致本土主义、民族主义和民粹主义在全球范围内泛起。虚假消息迎合了公众对现实不满的心理,由政治家和媒体通过网络平台传播,导致公众比前数字时代更加容易接触和相信虚假消息。譬如,米歇拉·德尔·维卡里奥(Michela Del Vicario)等通过分析社交媒体数据发现,相信科学与相信谣言的群体高度分化,围绕不同的信息形成了不同的“信息茧房”,虚假消息往往在信息茧房内部流动,而极少跨茧房流动。该研究认为个体选择和社交网络的同质性是虚假消息扩散的核心机制。社交机器人也极大地助推了虚假消息的传播。研究发现,在英国脱欧公投期间,脱欧派的社交媒体账号生成了占社交媒体总量约1/3的信息。在2016年美国总统大选中,特朗普的社交机器人网络规模是希拉里机器人网络的4倍。社交机器人制造了虚假的网络共识,改变了舆论的格局。

目前,关于虚假消息的研究多围绕虚假消息如何鉴别、传播、如何产生影响,人们为何相信谎言、如何纠正展开。对虚假消息的研究集合了多学科的学术关注,因而在研究方法上融合了形式建模、计算机仿真、大数据分析和实验方法等多学科方法论。例如,亚当·J.别林斯基(Adam J. Berinsky)通过实验研究发现谣言具有天然的信息黏性,辟谣则容易加强人们对于谣言的记忆,故而产生反作用,增强了谣言的扩散效果。索罗什·沃索维(Soroush Vosoughi)等在《科学》发表的论文使用计算方法分析了在2006至2017年间流传于推特的逾12万条谣言,发现谣言往往比真相传播的范围更广、速度更快,其原因在于谣言更新奇并能够引起更强的情绪反应。黄海峰使用在线实验方法检验辟谣的效果;凯瑟琳·克雷顿(Katherine Clayton)等则运用实验方法检验在社交媒体上加入“有争议”“假消息”等标签的辟谣有效性。

(三)基于算法和社交媒体的宣传与动员

社交机器人在舆论和政治宣传领域的运用催生了计算宣传。近年来,围绕政党和政治家如何使用算法和社交机器人人为地干预和影响网络舆论产生了大量新兴研究。譬如,詹妮弗·弗雷斯塔尔(Jennifer Frestal)发现脸书的群组功能和新闻订阅功能的结合能够使宣传者轻而易举地向特定用户推送信息。加里·金(Gary King)等则通过大数据分析揭示网络水军如何引导人们的注意力。另一方面,数字技术为宣传动员赋予了新的渠道,政党、政府和政治家如何使用社交媒体、粉丝动员、标题党等形式进行宣传动员成为研究热点。该领域研究既采用传统的质性方法,也广泛使用实验与大数据方法。譬如,路易斯·纳达尔(Luis de Nadal)使用案例方法分析西班牙民粹主义政党如何使用数字平台将公众的不满情绪转化为政治资源。斯文·恩格赛(Sven Engesser)等则分析了社交媒体上民粹主义政治家的话语特点。有学者围绕我国社交媒体的新宣传提出“参与式劝服”概念,认为宣传正在与网络动员结合,网民成为宣传的主动参与者。而罗伯特·M.邦德(Robert M. Bond)等则在6100万脸书用户中开展实验,揭示了社交媒体信息和社会网络对投票的促进作用。

(四)多主体间跨平台的政治信息流动

政治信息如何在多传播主体之间跨平台流动、加工、扩散、筛选,以及信息流动如何影响决策、公众态度乃至国际关系,是数字时代政治传播研究的另一前沿议题。其中,个体、组织、网络信息平台与政府行为是研究政治信息流动的关键主体。例如,丹尼尔·格施克(Daniel Geschke)等发现,个人选择、社交网络与算法构成了对信息的“三重过滤”。艾坦·巴克什(Eytan Bakshy)等发表在《科学》的论文则通过分析脸书用户的行为同样发现,具有相似观点的人更容易维系朋友关系,人们也更加倾向于分享自己认同的观点。由于社会网络和算法的叠加效应,人们在社交媒体上偶遇与自身观点相左信息的概率只有5%—8%,并且只有一小部分用户会点击该内容。围绕政府和平台如何影响信息流,加里·金(Gary King)研究了我国互联网平台对于内容的筛选机制。尼尔·F.约翰逊(Neil F. Johnson)使用数学建模和计算机仿真模型估计仇恨言论在互联网上的跨平台扩散机制,认为生态网络的韧性是平台治理的难点。

(五)信息充裕环境下的媒介效果与舆论

传统媒体与社交媒体如何竞相影响政治过程和决策,是数字时代政治传播研究的又一关键议题。譬如,围绕传统媒体报道对国家形象的影响,谢宇等结合大数据与调查数据分析了过去四十年间《纽约时报》对中国的报道如何显著地影响美国公众对中国的态度。不过,传统的媒体效果研究所假定的受众注意力不再是理所当然,相反,社交媒体与传统媒体竞争注意力、议题设置和信息供给。围绕社交媒体还是传统媒体具有更强的议程设置功能这一问题,研究者使用大数据方法比较了瑞士的社交媒体、主流媒体和政党推特账号,发现三种议程相互影响,但没有一个因素能够占据主导作用。同时,关于媒介效果和公众态度的研究近年来出现了大量方法论的革新。例如,马修·古德温(Matthew Goodwin)等在两轮问卷中嵌入在线实验,研究了框架效应对于产生倾向“脱欧”的舆论环境的作用。加里·金(Gary King)等学者使用虚拟锚定场景实验方法,通过设置虚拟情境来最大限度地减少由于个人经验、情境所带来的测量误差。

(六)数字化参与、协商和回应

公众如何通过社交媒体和数字平台参与政治,政府如何与公众协商、回应网络民意构成数字时代政治传播研究的又一前沿议题。例如,一项发表于《科学》的新近研究指出,在发达的工业社会,左翼行动者往往采用在社交媒体创建话题标签辅以线下抗议的方式达成政治目标;而右翼则采取操控传统媒体、利用替代性平台并与有政党倾向的媒体合作的方式散布信息。孟天广等使用调查实验方法研究地方政府对公众诉求的回应性。围绕公众之间如何使用数字平台协商沟通,有学者提出在数字公共空间提升民主对话,以打破信息茧房和过滤器泡沫的作用。费什金等则通过组织在线协商式民意调查发现,公众之间具有合理程序的理性讨论能够有效减轻舆论极化。

五、数字时代政治传播研究的范式转向

基于以上的文献分析与前沿议题梳理,可以发现,数字时代的政治传播研究正在发生范式转向,包括研究主体、研究重心、研究视阈与研究方法四个方面。

(一)由垂直方向主导的政治传播向水平方向的政治沟通发展

政治传播脱胎于大众媒体时代的宣传、劝服与动员。本文认为,由垂直方向主导的政治传播(政治宣传)向多元政治主体之间水平方向的政治沟通发展,构成了数字时代政治传播研究的第一个转向。尽管前数字时代存在水平方向的政治沟通,大众媒体时代的政治话语仍具有垄断性,其传播方向主要为从精英经由大众媒体扩散至意见领袖再到普通公众,受众是相对被动的一体化的信息接收者。依托由精英主导的包括报纸、电视和广播在内的媒体格局,政治宣传系统地影响公众对政党、政策、政治家的态度,以获得和维持合法性。因此,以政治宣传为基本形态的政治传播往往蕴含着一对多、上对下、精英对大众的具有层级的权威关系。

然而,大众媒体的话语权垄断被互联网和社交媒体颠覆。信息技术的发展使传播主体下沉至广阔的社会神经末梢,人人皆可为信息发送者和接收者。社交网络的扁平属性使信息发送者与接收者之间具有更对等的权力关系。社交媒体对经由传统媒体把关和过滤而营造的媒介现实形成挑战甚至扬弃。多元主体的参与极大地扩展了政治信息传递的维度,使一对多的垂直政治宣传转变为多对多的沟通协商。因此,以社交媒体为载体的水平方向沟通正在快速取代以大众媒体为载体的垂直方向的政治传播。数字时代的政治传播更强调包括政府在内的政治主体之间的协商对话。伴随现代化进程的不断加深、公众受教育水平持续提高与自我意识的凸显,政治传播的权力关系将持续扁平化,多主体的政治参与和横向沟通将占据越来越重要的地位。数字时代所造就的平等价值、沟通理性与对法理型权威的崇尚将孕育出全新的政治文化。由此,公众协商、政府咨询、信息公开、网民参与、政府回应等政治沟通范畴的议题也将更多地进入政治传播研究。

(二)由媒介效果向信息传播效果转向

数字时代的政治传播研究主体由垂直向水平方向的迁移,意味着研究的重心由大众媒体向信息本身转移。传统的媒介效果研究关注政治家和媒体精英自上而下传播信息的效果。然而,随着社交媒体为“沉默的大多数”赋权,对媒介效果的考量已无法脱离信息充裕时代的大背景。宣传与新闻报道可能淹没于海量的信息之中,与娱乐化、个性化的信息竞争注意力。传统媒体越来越多地借助社交媒体扩散信息,使得对媒介效果的考察难以与社交媒体的信息传播机制剥离开来。在供大于求的信息环境中,媒介效果可能被个体的信息茧房、社交网络和算法过滤,甚至被虚假消息消解。个体根据自身观点倾向选择媒体,以是否符合自身观点判定消息真伪,产生“假作真时真亦假,无为有处有还无”的真相“罗生门”。信息获取的多元使共识因缺少基本事实判定而难以达成,舆论分歧极化加深。因此,如上节梳理的前沿议题所示,政治传播研究的重心将由媒介效果研究向信息传播效果转移,宣传、辟谣、舆论以及社交机器人生产的政治信息如何产生、扩散、互动并影响政治过程将成为关键议题。

(三)由国家社会互动向全球互动扩展

传统的政治传播研究的视阈往往在民族国家之内。研究者往往以政府部门、传统新闻媒体和公共舆论的互动为分析对象,理论建构立基于既定的媒介体制框架之内,较少涉及不同媒介体制之间各政治主体的互动。然而,全球性的社交媒体打破了信息壁垒,信息传播的场域由民族国家内部加速扩散至全球,政治传播研究视阈向全球互动加速扩展。全球性的政治互动包含普通公众跨越国家疆域使用社交媒体互动、国家之间使用社交媒体的互动、一国政治家与他国普通公众的互动等。在互联网巨大的“连通器”作用下,一方面,信息疆域的“内”与“外”界限变得模糊,流动于社会内部的话语和舆论经由全球性社交网络的传播而具有显著的外溢效应。普通公众的社交媒体发文可能产生全球范围内的“蝴蝶效应”,而对国家内部政治沟通的理解也已无法脱离国际环境的大背景。另一方面,国际事务通过社交媒体向全球扩散,制造了重大地缘政治事件的“全球在场”。社交媒体成为大国博弈的全新场域,民族国家在信息领域竞争意识形态与话语权。国家间的信息冲突又会快速传导至社会内部,形成内与外的舆论共振。因此,政治传播研究的视阈将由国家内部的国家社会互动向全球互动扩展。

(四)由多学科向后学科化发展

政治传播研究自诞生起便具有天然的多学科属性,数字时代的到来使计算机科学等学科更多地介入政治传播话题。政治传播主体、场景与议题的转变同时推动该领域走向与心理学、社会学、管理科学、信息科学和神经科学的深度融合。政治传播研究的主体多元性、信息传递机制与影响的复杂性以及信息接受机制的异质性要求政治传播研究更多地与自然与社会科学的其他学科进行深度融合,汲取其理论与方法资源。根据克里斯蒂安·瓦卡瑞(Cristian Vaccari)等的观点,政治传播研究正在向着后学科(post-discipline)方向发展,即“多学科的学者汇集到特定问题,使用不同的理论、方法、术语解决该问题”。例如,对舆论极化的描述需要借助计算社会科学算法对社交媒体文本进行挖掘,而对舆论极化产生机制的探究则离不开认知心理、社会心理、政治和媒体环境。又如,对社交机器人的鉴别离不开计算机算法,而受众是否相信社交机器人发布的信息则涉及神经科学与认知心理学。再如,虚假消息的跨平台扩散流动的轨迹需要借助信息科学对传播网络进行分析,而虚假消息的相信与否则需要借鉴心理学和社会学理论。由于政治现实、社会心理、社会网络、国际关系、计算机算法等因素深刻地嵌入了信息的生产和扩散,政治传播研究也将与这些学科进一步融合。实验方法、计算机辅助文本分析、多模态数据、社会网络分析、深度学习以及生成式大语言模型等前沿方法将越来越多地赋能政治传播研究。

六、结语:面向数字时代的政治传播

媒介变迁所推动的政治社会变迁为政治传播赋予了常新的议题场景。在数字时代,政治与传播更加密不可分,这不仅使舆论和宣传等经典议题在新的媒介环境中复现,更衍生出平台治理、舆论极化等一批崭新的挑战性议题。数字技术与政治现实的深刻互构要求政治传播研究范式、理论与方法的推进。由于信息传播主体的多元和信息传播速率的提升,政治传播正在向政治沟通扩展;政治参与主体基于社交媒体的互动以及跨平台的信息流动等议题重要性凸显。在大国博弈背景之下,政治传播研究的视阈将由民族国家内部拓展至全球,国家之间的政治信息流动和效果成为关键议题。极化、虚假消息等现象成为选举民主的威胁,而新的传播技术能够为中国崛起提供内与外的动能。总体而言,政治传播研究近年来呈现越来越强的学科交叉和融合趋势,正在成为蓬勃发展的多学科领域。其中,实验与计算政治学等研究方法的革新为穿透信息传播机制与舆论的“黑盒子”提供了重要的方法论工具。

习近平总书记指出,“过不了互联网这一关,就过不了长期执政这一关”,“营造良好舆论环境,是治国理政、定国安邦的大事”。数字时代的新现象与新议题要求研究者以历史视野洞悉前沿议题,以科学方法构建一般理论,以比较视角讲中国故事,以多学科思维将经典推向前沿,以科学研究推动国家决策和形象构建实践,构建立足中国、面向世界的新时代政治传播研究。(注释略)

注:本文为国家社会科学基金项目“基于移动互联网的政府公共关系优化研究”(19CZZ038)的研究成果。本文受益于多次富于启发的学术讨论,吸收了匿名审稿人的宝贵意见,并得到清华大学政治学系博士研究生王兵艳研究助理的支持,特此致谢。