“推进国家治理体系和治理能力现代化”是当前全面深化改革的总目标(习近平 2020)。而对国家治理能力提升,是具有层次性的系统工程,其中既包含了对于总体治理路径的优化,也包含了对于国民的治理和引导(王浦劬 2014; 胡承槐 2020)。国民是国家治理措施的主要承担者,也是治理需求和治理反馈的主要来源。其政治认知是否与国家保持一致、其政治能力是否胜任全过程民主参政和现代社会政治生活,都是影响国家治理效果、体现治理能力的重要条件和指标 (唐亚林 2021)。而实现这一目标既需要不断提升国家能力,也要有效提高国民能力。只有高水平的国民政治能力,才能使国家的政令得以顺畅贯彻,政府的施政策略也才能落到实处。从这层意义上,国民政治能力是国家治理现代化的重要组成部分,提升和引导国民政治能力也是国民治理的主要目标(向玉乔 2016)。

对于如何治理和增强国民政治能力,既有文献已从加强思想道德建设到提高政府民众互动等若干方向进行了丰富的探讨 (孙其昂 and 张宇 2015; 杨威 2015),但有一个重要因素却鲜有提及,即语言的作用。

语言,作为人类社会最基本也是最关键的交流手段,在国民社会政治生活中扮演着基础性角色,贯穿政治信息获取、政治意识建构、政治知识分享、政治意见表达等多个社会政治生活核心环节。语言能力,尤其是外语能力,在这个国际交往成为现代化内在维度的时代,也已成为国民能力的核心要素。在实证层面,社会心理学、神经语言学等前沿科学研究更已从行为和神经特质等多方面为语言的思维和能力塑造功能提供了佐证 (刘国辉 and 张卫国 2015; 王天宇 and 李翔 2017)。近来,新兴交叉领域“政治语言学”在此方面也获得进展,为理解语言在大范围人群中的政治导向作用提供了更为系统的证据 (Hu 2020; Hu and Liu 2020)。

基于这些前沿理论和实证发现,我们或可推断,语言理应对国民政治能力产生最为全面且长期影响的因素,但其影响是否能转化成对以政治认知和参与意识为基础的国民政治能力的作用,现有研究尚无系统答案。究其原因,作用辨识(identification)困难试一个主要难点。现代国家的通行语往往基于一种本地语种发展而来。这就造成了不同人群对于语言掌握程度和与政治关联度很大程度上会与多种地域和文化因素综合作用于社会成员。在这种符合作用机制下,语言本身的作用究竟有多大就很难被厘定了。

外语习得的研究,为解决这一难题提供了一种新思路。尤其,当在外语学习被纳入统一教育流程,外语习得与地方特质关联性将因教育普及而降低,对其作用效果和机制的辨识也就一定程度上拜托了地域、文化因素的干扰。同时,双语人群的增长已构成国家现代化的重要特征。随着社会中掌握至少一门外语的人群逐渐增多,社会内部因语言差异造成信息获取途径和质量将会体现更明显的群体性差异;民众政治表达途径和偏好也可能产生分化。这些特性一定程度上改变了现代国家治理对象能动性,造就了国家现代化过程中的新特点、新问题。由此,研究水平对国民政治能力塑造作用,不仅具有方法论上的意义,在理解现代社会政治认知建构的实质性问题上也具有理论意义。

从治理实践的角度,外语习得的政治塑造作用更与国家政治安全和社会发展紧密相关。国民外语能力,特别是对国际通行语言英语的使用能力,是获取国际信息、搭建跨国交流、实现价值传递和文化输出等社会政治生活内容的关键条件。尤其我国长期推行普及性英语教育,使得外语习得的影响范围尤其广泛,掌握中英双语的人群规模不断扩大,并且成为社会发展中坚。据统计,目前我国英语水平人口已超过4亿,约占全国总人口的三分之一(蔡基刚 2020)。随着全球互联逐步加强,加之“讲好中国故事”“塑造可爱中国”的时代召唤,这一人口规模必将继续扩大。面对英语人群的增多,我们却对于英语习得的政治影响仍所知不详,这未尝不会成为国家治理能力现代化提升进程中的潜在隐患。英语学习是否改变了国民的政治认知结构,是否会影响其政治表达和参与偏好?理解这些问题对维持国家政治安全意义重大,影响深远。

与尚待发展的学术研究相对,由英语学习引发的社会争议和治理议题却持续保持着舆论热度。特别是,我国英语教学政策正处于重要改革时期(潘红 2020)。教育部“双减”政策推行引发了全国对于已延续四十年的英语教育政策改革的广泛争议,不同观点层出不穷;另一方面,中央关于提高中国国际话语权的集中关注,将英语人才培养和英语资源使用的重要性提升到了新层次。习近平总书记指出中国的国家话语能力是构建中国理论和中国叙事体系的主要手段,阐释中国实践和中国故事的重要支柱,要着重提高我国的国际传播能力、国际说服能力和国际舆论引导能力。在这些现实背景下,系统认知英语水平对国民政治能力影响,具有理论和现实双重意涵,对维护国家政治安全、助力制度和文化自信建设、切实推进国家治理现代化具有重要意义,也是正确引领社会教育观、语言观、价值观的必备条件。

有鉴于理论发展和治理现实的双重需求,本文基于政治语言学和政治心理学既有理论成果,提炼语言政策场域模型,解释英语能力塑造国民政治能力的作用机制。模型提出,外语能力对国民政治能力的塑造作用基础是语言所处的政策条件。而作用实现存在四条路径,即信息获取、价值引导、自我评价和社会竞争四种机制。这四种机制同时并存,又效果各异;对个体的影响程度也将随个体语言掌握程度不同而发生变化。

对语言政策场域模型的理论推断,本文基于2010年中国综合社会调查(简称CGSS2010),以政治效能感为国民政治能力的核心衡量标准,结合多元分析和综合中介效应分析等定量方法进行了实证检验。检验结果表明,英语水平与以政治效能感为代表的国民政治能力显著相关. 在作用机制上,英语水平从信息获取渠道提升内部效能感的作用最为明显,而语言竞争优势则是影响外部效能感的主导路径。同时,实证证据表明,英语习得并未通过西化使用者价值取向影响其政治感知。据此,外语习得作用模式更偏向素质性的,而非价值性的。

这些发现为英语习得的政治影响提供新证据,也为理解现代社会政治意识塑造机制提供新思路,并为解决由英语教育问题引发的一系列社会治理和政策改革问题提供新角度。从比较视野上,英语学习并非中国特有现象。它是当今世界最多国家使用的官方语言,也是国际组织使用最多的沟通语言;许多国家如同中国一样从小学就规定必须学习英语,是最重要的第二语言(文秋芳 and 杨佳 2020)。从这一点上,本研究的发现具备一定的代表性和延展性,更为理解国家现代化过程中的共同问题提供富含中国特色的解释。

一、 国民语言能力与国民政治能力

自古以来,语言与思想的关系就是人类理解自身、理解社会的重要面向。马克思在《德意志意识形态》中指出,“语言是思想的直接现实” (马克思 and 恩格斯 1961)。行为和神经科学研究进一步揭示,语言不止是思想的简单反映,更可以塑造和调整个体思维方式、性格偏好和政策偏好 (Boroditsky 2001; Pérez and Tavits 2017b, 2019)。在社会科学领域,研究者发现,语言选择和语言能力会对个体社会政治身份、认知路径和政策偏好产生深远影响 (Pérez and Tavits 2017a; 方艳 2015)。这种因为语言导致的思维和行为差异,被称之为语言相对性(linguistics relativity),构成了语言能力与政治能力主要逻辑勾连。

语言与政治的理论关系可以从国家能力和语言政策两种视角进行理解:在国家能力上,国民语言能力是国家治理语言资源能力的体现。这为理解语言能力对政治能力的影响提供了理论基础。在语言政策上,统一的语言教育政策塑造了语言水平的群体和代际性差异。这为辨析语言水平对国民政治能力的塑造作用提供了实证可能

(一) 国家能力视角下的语言能力

国民语言能力属于国家语言能力的一部分,是国家语言治理的主要对象,也是实现国家治理能力现代化的重要组成部分。早在《国家语言文字事业“十三五”发展规划》中,即已将“实现国家语言能力与国家治理能力相适应”设置为国家语言发展规划的总体方向。2020年10月全国语言文字会议更进一步将“推进语言文字治理体系”和“治理能力现代化”并提,明确前者对于实现后者的关键性意义。国家语言能力从政治治理和资源分配角度代表了“国家分配和管理国家语言资源的效率”,其中就包括国家通用语言文字的普及程度及水平,国民掌握语种的数量及水平,各语种人才的数量、水平和结构分布等等 (陈丽湘 and 魏晖 2019)。提升国家语言水平因此也就不仅在于加强国家在处理政治事务中所需的语言能力,更要提升国民个人语言能力和社会总体语言水平 (苏金智, 张强, and 杨亦鸣 2019)。

在社会关联性不断发展和全球化不断深化背景下,国民个人语言能力中外语能力的重要性日益凸显。一方面,外语的政治功用在逐渐增加,对于我国尤是如此。随着中国在全球和区域事务中角色日益凸显,国际社会对中国信息需求的空前增加,围绕中国与世界互动衍生出的“中国故事”成为全球舆论关注的焦点。然而,历史和现实因素的多重交织导致中国对外话语在与世界话语共同体互构过程中的多重隔阂与障碍;国际话语权力分布失衡,造成大量信息不畅、价值歪曲现象。这些与国家发展方向的不协调都需要通过长期、密集的交流方能改善,而交流达成的核心基础就是英语等国际通用语的妥善使用。

另一方面,对于外语的思维塑造作用和社会政治影响的认识非常有限。外语能力相关研究大量集中于教育和语言学领域。它们对我们理解外语习得过程的外部环境和内部条件都具有启示意义,但无法解答外语习得的社会政治功用。更为贴近这一主题的是政治语言学的零星研究 (Dowling, Ellison, and Leal 2012; Laitin 2000; Liu 2015b)。这方面的最新进展表明,非母语国家国民英语学习和使用对其国民的国家观、历史观具有显著影响(Hu and Liu 2020)。据此,外语水平对国民政治观和政治素养的影响几乎是必然的,只是效果和机制尚待研究和验证。

(二) 语言政策视角下的语言能力

语言政策既是外语能力实现政治塑造作用最直接的政策条件,也为检验外语习得的政治影响提供实证可能。现有大体上三种进路从语言政策角度理解语言能力的政治作用:语种区隔导向、语言政策导向和语言心理导向。语种区隔导向以斯坦福大学的David Laitin团队研究为代表。该方向沿用传统政治社会学研究方法,通过比较不同语言在语言学上的差异(通常表现为在语言谱系数上所属分支距离远近来衡量)理解语言所产生的区隔效应,进而揭示不同语言使用人群在群体意识、国家身份,以及社会经济发展等多个层面差异性,以及对国家社会经济制度特征的影响 (Laitin 1977, 1994, 2007; Laitin and Ramachandran 2016)。对于衡量语言距离的方法,在之后的研究种还出现了不同变体,但语种区隔的理论逻辑在诸多中外研究中得以延续。

政策导向研究则延续政治经济学和族群政治传统,重在讨论语言政策在跨族群社会和国际交往中的作用。Liu (2015b) 将语言政策以是否为主体民族语言和是否存在多官方语言两个维度划分为四类,讨论了不同类型语言政策对国内族群互动社会资本和国家对外交往、资本引入的影响。此方向后续文章则陆续从政策成本、族群权力、迁移风险等诸多方面深化对语言政策在族群稳定、经济发展和政策制定等政治结构和决策影响的理解 (如 Kim et al. 2015; Liu 2015a; Liu and Pizzi 2018; Liu and Ricks 2012)。该类研究通常应用于存在明显族群或认同差异性为前提的国家和跨国案例。

最后一类研究以个体语言习得过程中产生的心理变化,探索语言学习对更广泛社会政治生活和自我认知建构的影响。这方面较为成熟的是对“语言态度”(language attitudes)的研究,即研究人们在接收特定语言类型信息后对于语言使用者的直观感受和印象(刘虹 1993)。早在1987年,Kalmar, Yong, and Hong (1987) 就研究过中国广州地区民众对于不同种类的语言类型使用人群的感情和态度差异。在政治意识方面,主要成果集中于讨论少数族裔对主流群体语言感受及国家认同、移民政策等研究。比如,Dowling, Ellison, and Leal (2012) 通过研究美国墨西哥移民对说英语的态度,发现这些西班牙语使用者其实对英语的重要性最为重视。相对应,国内研究者也对进城务工人员和本地市民对其他语言使用者的态度进行了调查。Hu (2020) 则将语言态度研究拓展到少数群体以外的国民全体,通过“权威标记”理论探索语言态度对具有普遍意义的政治信任的影响进行系统的实验研究和比对。近期政治科学家对超越语言态度的听辨层次的语言影响也进行了广泛探索。比如Efrén O. Pérez和Margit Tavits (2017b, 2019)从语法差异角度讨论不同语言使用者对于女性以及时间概念的差异,进而对这种差异造成的个体在性别政策、环保以及财政政策偏好的影响进行了讨论。Hu and Liu (2020) 则基于跨国调查揭示了语言对于塑造个体国别观的重要作用。

以上三种理论进路为探索语言对国民政治意识的塑造机制奠定了重要基础。它们总体上呈现了语言政策和语言习得影响社会成员政治社会生活和取向的多层次、多面向影响。其中,对于政治信任和政策偏好的研究,更直接指向了语言对引导、改变政治态度的作用。另外,这些研究使用的实验、舆论调查等手段也为后续研究提供了设计和方法借鉴。但同时,既有研究也存在局限,譬如更多侧重效果研究,对语言影响的具体机制缺乏探究;更多以当地主导语言为关注点,缺乏对外语习得影响的探究。

我国的英语教育政策,为弥补理论缺陷,系统推进语言习得(尤其是外语习得)对国民政治能力的塑造作用提供了独特实证条件。一方面,我国长期贯彻统一的英语教育政策,培育了与单一语言人群具有可比性的群体规模,也使整体社会对英语经济价值和社会功用一定程度上有了大体一致的认识。自1964年国家外语规划小组即提出外语教育七年规划纲要,将英语确定为学校教育中的第一外语(郭英剑 2019)。1978年以后我国外语教育得到实质提升,特别是英语方向尤其显著。1979年3月教育部关于加强外语教育的通知中提出,“语种布局要有战略眼光和长远规划,当前主要的任务还是大力发展英语教育”(戴炜栋 2019)。1983年英语被确定为我国高等学校入学考试的必考科目之一(张治国 2017)。2001年,我国外语教育得到进一步全面普及;教育部明确提出,要在高校积极推动使用英语等外语进行教学,并且尝试将英语作为非语言课程教学语言(文秋芳 2019)。从英语成为高考科目以来,英语普及教育已经实行了三十九年,使中国英语学习人数超过了四亿。在地方上,城市国际化发展的不断推进使公共生活领域对英语的需求不断增加。北京、上海、深圳、广州、西安、南京等城市规划者纷纷将城市外英语和英语使用程度列入城市国际化评估指标,导致城市语言生活中的英语成分在持续增加(王克非 2011)。诸多地方政府和学校也出台相应政策,很多基层政府对双语教学也给予了政策上的大力扶持。英语使用场景和双语人群的不断扩大,使英语成为当前社会中仅次于普通话的最具社会经济价值的语言形式,也为理解英语学习对社会群体的塑造作用提供了更为鲜明的时代意涵。

另一方面,义务教育保障英语教育政策的强制执行,一定程度上避免了选择性差异。我国政府采取一系列强有力的英语教育政策,确保了英语教育在外语教育中的绝对优势地位。2001年教育部规定小学开设英语课程的起始年级一般为3年级,北京、上海等少数省、市从小学1年级起设置英语课。按国家教育部颁布的课程设置方案,英语课从小学3年级起到初中毕业达到的总课时比例达6–8%,仅次于同样从小学三年级起设置的科学课程的课时比例(7–9%)(李修斌 and 臧胜楠 2013)。在初升高考试中,英语课所占份量也不容小觑。近几年来,中国进行高考科目改革,无论采取何种高考科目设置方案,英语的核心地位从未动摇。在大学层面,虽然教育部明确指出学位与英语四六级考试并未政策挂钩,在操作层面,英语水平仍然是很多学校考察学生水平的重要指标,也是诸多用人单位考量的重要指标。这些条件保证了英语学习在很大程度上存在普适性,至少参与义务教育的学生不会因为经济、社会或个人因素而选择不学英语,相当程度上排除了排除偏好导致对语言学习和使用的内生性问题。

二、语言政策场域模型:

外语习得对政治能力影响机制

根据以上理论基础和实证条件,本文提炼语言政策场域模型,从经济、文化、心理、社会四个维度理解外语水平对国民政治能力影响的路径机制,并提供了对应的实证检验策略:

(一) 语言政策场域与影响维度

如上所述,既有研究表明语言的社会政治效果具有政策导向性,受到所在国家语言政策影响。基于此,“语言政策场域”模型是建立在社会政策条件之上的理论模型。该模型认为,外语习得对社会成员的影响受到语言的社会价值和社会功用影响;而这种价值和功用又可通过一系列语言政策、教育政策、人口政策等公共政策形成的政策环境或“政策场域”加以界定。同一政策场域中,不同语言的社会价值不同,其政治能力塑造作用也不同;不同语言政策场域中,同样的语言也会产生不同的效果。比如,在推广普通话的语言政策持续推动下,普通话在中国语言谱系中占有主导地位;全社会对普通话在社会政治生活中的作用已达成共识。在这种条件下,普通话的政治表征和政治传达效果就会显著高于地方方言(Hu 2020)。但同样作为官方语言,普通话在新加坡就不一定存在同样的效果。这是当地政策场域造成的:在新加坡,普通话既不是基础教育的必修科目,也没被赋权为主流媒体宣传工具。这些政策条件导致普通话在新加坡的社会认知和社会功能远不如在中国具有主导性。同样的例子还可见于法语之于法国和加拿大,英语之于美国和印度等案例。

一个语言政策场域中,从语言学习到政治能力改变存可以在经济、文化、心理、(社会)环境四个维度上实现,进而派生四种影响机制:信息获取、价值引导、自我评价和竞争优势度。经济维度上,语言具有信息分配功能。人力资本理论和教育经济学理论认为,语言是人类经济活动工具,在信息传递上具有价值、效用、成本和收益等经济特性(张卫国 2011)。在成本–收益视角下的语言能力,是对个体信息获取能本和信息获取能力的考量;对一种语言掌握越好,其信息沟通成本越低,信息收益越大。对于这一点,很多有关外贸流量和进出口份额的研究已在宏观层面为语言信息功用提供了一致的证据(Ginsburgh and Weber 2020)。而在个体层面,信息收益越大,对于政治信息的获取也就越月可能更充分,待到政治表达时,也可能越流畅。

文化维度上,语言具有价值迁移功能。该机制具有两个理论源头:一方面,根据以Noam Chomsky(1986) 为代表的语法学理论,语言以词构句的形式(syntax)对个体认知具有基础性的塑造作用;人们对同一问题的不同认识被认为是其“天生”的语言差异造成的。之前提到的不同用语人群对性别、环保等政策差异研究即基于这一理论逻辑(Liu 2015b; Pérez and Tavits 2019)。另一方面,基于George Lakeoff的隐喻理论,特定词汇和叙事方式的使用会触发特定的思维模式和价值体系(Lakoff and Johnson 2003)。譬如在美国政治中,之所以保守派拥护者通常对所持意识形态更为坚定,是由于共和党政客已熟练掌握激发其“严父”语言模式,不断巩固拥护者价值观 (Lakoff 2002)。不论是哪种源头均指向在人类社会中,语言已不仅是沟通工具,更是价值承载物,使用一种语言就会受到其所承载价值的影响。

心理维度上,语言习得具有内在认知塑造功能。人们对于自我的定位很大程度上是在与他人接触后的内省获得的。当一个人习得了并非所有人都掌握但又普遍认同的语言(如一种通用语),语言就成为证明其能力的依据;语言掌握程度越高,其自我认同和自信也就越强。这一点已经获得一定的实证支持。比如,祁虹 and 黎宏 (2004) 对语言学习者自我认知的研究表明,外语习得对个人自信心具有显著的积极作用。更进一步,在学习语言的过程中,学习者不仅内化了语言能力,还在与目标文化的交互中,在某种文化生态之下完成意义建构或意义生成,从而实现了自我建构和自我评价的提高(苏芳 2020)。联系到英语,郭林花 and 王露露 (2017) 通过对大学英汉双语教学效果考察发现,双语教学不仅促进学生通过原版教材的新信息源获取知识,开阔学术视野,更增强学生对自我学习能力的评价以及自我信心的提高。相反,语言掌握程度低会使使用者的自我评价也随之降低。Wright and Taylor (1995) 就发现在母语教育对少数民族儿童的学业和心理发展的研究中发现,少数民族学生在不熟悉教学语言情况下,极易导致自信水平下降,持有更多的消极自我评价。

最后,社会维度上,语言具有身份动员功能。语言是建构社会身份认同和划定群体边界的重要指征(杨宝琰 2014)。社会成员可以利用外貌、仪式、行为等多种方式彰显群体归属,但人类社会自古以来最简单也是最有效表明自己身份和判断他人身份的手段就是语言。因此,语言在很大程度上也被认为是文化成熟的标志和厘定文化群体(cultural communities)边界的核心指标。同时,个体也可以通过学习一门新的语言改变或提高自己的身份(王克非 2011)。社会语言学研究尤其强调了语言能力对个体认知和群体认同方面的重要作用。语言差异会影响群体之间的相互认同,甚至形成预设性隔阂,从而造成社会认知和社会判断的固化。在这种意义上,对通行语和流行语的掌握程度也就塑造了社会个体对于主体社会的融入程度。比如,De Vroome, Hooghe, and Marien (2013) 通过对美国移民和少数族裔的研究发现语言政策对这些少数族群的社会地位认知、社会融入程度,乃至社会参与意愿产生显著的导向作用。掌握英语更好的少数群体的社会融入程度往往更高。对于中国流动人口的研究获得了相同的结论。无论农民工还是城市新市民,其语言的接触和融合必然会导致语言地图的变更:或在当地语言之外形成了“方言岛”,或与当地逐渐接触、融合而产生了新的语言变异和变体。而在所在生活环境中,对于主流语种掌握能力越突出,其社会融入和社会经济生活就越顺畅,而对自身和对社会的评价也就越高(王春辉 2020)。

(二) 语言政策场域对国民政治能力的影响预期

四个维度构成语言政策场域理论解释政治意识语言相对性的四种机制。以下根据这四个理论逻辑,解释外语习得对国民政治能力的影响。这里我们将国民政治能力理解为以政治认知和参与意识为主体的公民进行政治生活,参与政治决策的能力,其代表性衡量标准是政治效能感。政治效能感是国民个体对所处政治环境以及自身在这一环境中位置的定位,是政治行为和政治心理研究的核心概念,也是政治参与、理解国家–社会关系等基础命题的重要解释变量(臧雷振, 劳昕, and 孟天广 2013)。Lane (1962) 将政治效能感分为两类:内部效能感,专指个体对政治理解的信念及参与政治过程的能力,即政治认知能力,是政治理解力和胜任力的自我知觉;外部效能感,则指的是公众对影响政治过程并带来政府回应的情感,即参与意识,是民众对与政府关系的行为化。对于如何塑造和影响政治效能感将对预判民众政治心态和行为、评估政策作用机制和效果、理解社会政治现实和运转方式都具有极其重要的意义:一方面,它与政治信任、公民意识、社会抗争、与政府关系等其他重要政治认知和态度高度连结,是构成政府决策到民众反馈闭环的重要环节。另一方面,它也是我们探究族群、城乡、流动人口、媒体使用等多方面政治行为和政治认知差异性的窗口。

依据语言场域理论,我国现行语言政策为英语水平提供了独特的政策场域,这一场域通过四维度机制对国民政治效能感进行调节。该场域的国家和社会政策条件包括:在语言政策上,英语被视作外语中的核心语种之一,国家媒体普遍设立英语频道和栏目,各种传统和新媒体英语资源也十分丰富,民众辨识度高。在教育政策上,英语被作为除普通话外唯一纳入基础教育体系的必学语种,具有普遍性学习基础。在社会流动政策上,英语作为初、高中、大学入学考试必考项目,也是诸多用人单位人员录取、出国留学的必选项,其价值受到大众认可。在发展政策上,英语作为世界性语言,对实现有效对外交流,“讲好中国故事”具有重要媒介作用,对英语人才的培养符合国家发展战略,受到国家重视。基于这些政策特点的语言政策场域,使英语在信息、价值、自我认同、社会竞争四个方向对国民政治效能感产生影响:

第一,信息获取。英语作为具有世界语性质的语言形式,其承载信息也与国内通行语存在差异。即使对于同一政治事件、同来自国内媒体的中文和英文报道在内容、叙事形式上都会不同。英语水平越高,使用英语获取信息的意愿和能力也就越强,获取更全面信息的可能性也就越大。互联网更为实现这种“语言–信息”优势提供了前所未有的便利渠道(臧雷振, 劳昕, and 孟天广 2013)。中国青少年研究中心在全国范围内针对青年的一项调查表明在互联网上,英语信息占了约90%(彭龙 2017)。对于英语水平高的个体而言,这就意味着他们可以通过“英语+互联网”获取更多元、更丰富、更完整的信息,进而驱使他们更多使用互联网获取信息。随着接受信息越多元、越丰富,个体信息结构也会随之变化,进而影响政治意识,使其从政府负责性和回应性等角度对政府与民众关系有更全面评价(Zhou and Pinkleton 2012)。同时基于英语源对国外政治状态的了解,又可能打破对其他政体和社会现状的迷思幻想,了解中国发展全貌和制度(尤其是在回应性)上的优越性(Huang 2015)。由此推断,

H1:英语能力越高,对互联网的使用频率会越强;随着媒体使用和信息获取增多,其内、外政治效能感也就越高。

第二,价值引导。英美作为老牌大国和软实力强国,对于英语叙事具有明显导向作用,诸多英语资源也不免搭载其认同的世界观和价值观。据不完全统计,以英语为载体传播的信息单来自美国信息源的就占世界信息传播总量的65%(彭龙 2017)。无论是通过语法路径还是隐喻路径,这些价值都将随语言资源获取而得到传播。对语言掌握得越好、使用越频繁,受其潜在价值影响的可能性也会越高。基于欧美在英语世界的霸权地位,英语使用最可能会造成使用者受到英美主流价值影响 (Huang and Yeh 2017)。这种基于西方政治模式、强调政治参与、怀疑政府回应的价值特征鼓励个体参与政治,增强内部效能感;同时也可能影响民众的政治认知,片面认为没有西方式选举,就缺乏政府回应,进而对外部效能感产生负向作用。换言之,

H2:英语能力越高,对西方价值认同越高,其内部效能感因而越强,外部效能感越弱。

第三,自我评价。语言能力对加强自我认同和自信心有积极作用。而自我认同又与政治效能感密切关联:自我认同越低,政治疏离感越强;反之,高自我认同则会增强对自我理解政治能力和影响力的评价,甚至导致过高估计。简言之,

H3:英语能力越高,自我认同越高,其内部效能感进而越强。

第四,竞争优势。这里有必要首先强调一个概念,大量研究表明,语言优势为使用者提供更好的发展环境、人际资源和社会资本。而这里的“优势”本质上是一个相对概念,也就是说并不是语言本身掌握程度高低,而是是否比周遭人和其他竞争者掌握得更好。比如,对于具有同样英语水平的人来讲,如果在美国和英国就很难获得语言优势,因为那里人们英语普遍很好,但同一个人如果到了中国、印度、新加坡等英语好的人并不多见,但整个社会又广泛认同英语价值的地区,其语言优势就会愈加明显。而具有语言优势,会对个体的心理素质、生活追求产生正面影响,对社会的认识也就更积极。反映在政治认知层面,其对自己的政治自信便会更高。与此同时,个体也往往倾向于对能实现个体价值,比如语言优势的社会政治秩序更为认同,亦即:

H4:英语能力通过相对英语水平影响个体的政治认识,增强其内、外政治效能感。

这里有必要强调,虽然上述四种机制影响路径和预期不尽相同,但并不妨碍它们同时存在。英语水平施加影响的方式可能是多维度的,但又共同指向了对国民政治能力的塑造和调整。

三、英语水平影响国民政治能力的实证检验

根据语言政策场域模型,本文对于英语水平的政治能力塑造作用的检验分为两部分:第一部分是对塑造效果检验。研究以个体政治内外效能感为结果变量,以英语水平为解释变量,对其与国民政治效能感关联性进行剖析。第二部分是对塑造机制研究。本部分采用中介路径分析方法检验英语水平影响国民政治能力的四种路径:信息获取、价值引导、自我评价和社会竞争。研究旨在检验四种路径是否存在,以及哪个机制影响更为明显。为更有效测量和比较机制效果,研究在对每个中介效果的分析模型中除了控制社会经济状态等外生因素外,还同时考虑其他中介变量共同作用结果。也就是说,最后结果是在多种机制并存的条件下,对各机制表现进行的检验。数据来源、变量测量以及分析策略详述如下:

(一) 数据来源与测量

本文以截面调查问卷为主要数据来源,对上述理论假设进行实证检验。截面问卷调查广泛应用于大众政治意识和政治能力研究中,是政治心理和政治文化研究最为重要的研究方式(Shoub, Stauffer, and Song 2021; 崔凤军 2018; 林奇富 and 殷昊 2020)。对于政治效能感的很多重要研究发现也都出自基于这种方法的分析(徐延辉 and 李明令 2021; 李蓉蓉 2013)。截面数据虽存在无法直接追踪解释变量影响过程的局限,但却能对影响结果,尤其是长效结果,进行综合的反映。

本文采用的数据来自中国综合社会调查(Chinese General Social Survey, CGSS),该调查由中国人民大学“中国调查和数据中心”执行并搜集数据,是中国最权威的全国性、综合性、连续性学术调查项目之一。数据收集采用严格的多阶段分层概率抽样,最大程度保证样本对全国人口的代表性。研究数据涵盖中国31个省、市、自治区,140个城镇,2762个社区和乡镇的17664家庭的累计超过4万受访人信息,并与国家统计局发布的省级地方数据进行了匹配。尤为重要的是,CGSS调查包含了对受访者英语听说能力的相关数据,为准确实现本研究检验提供条件。由于CGSS历次调查中,只有2010年包含了与政治效能感直接相关的问题,因此被选为本次研究主要数据来源。调查进行之时,距离将英语列为高考必考项目(1983年,英语学习早在1979年前后即开始逐渐流行)已经过去了27年,有足够长的时间产生效果和差异性。

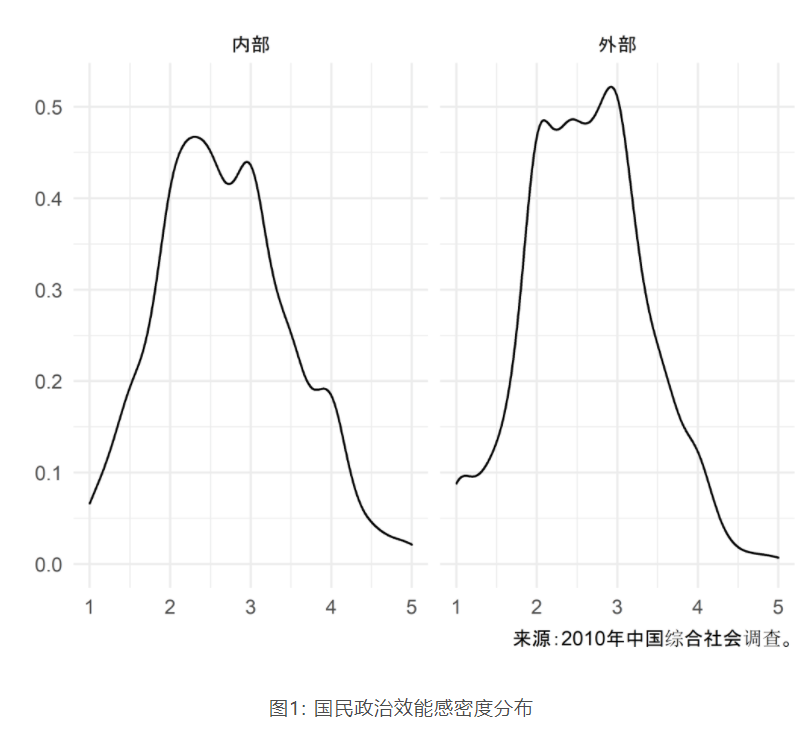

CGSS2010中根据政治效能感概念,分别提问了关于内部(是否认为政府工作过于复杂而难于理解、是否自认有能力参与政治、是否自认有能力成为政府干部,以及有信心和别人讨论政治)和外部效能感指标(如,个人意见对政府是否有影响、政府官员是否关心民众意见、政府机关能否采纳民众意见,以及个人意见能否被领导知晓)。本文将各指标加总,求取平均值作为对于这一指标的总体度量。图1展示了内部和外部效能感的统计分布。

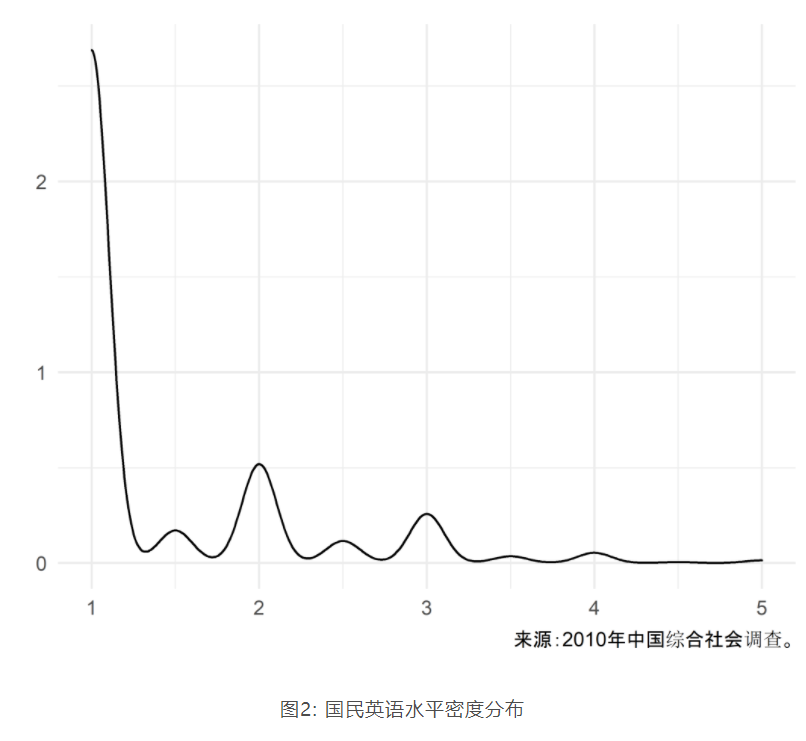

英语水平是本研究的核心解释变量。CGSS2010记录了被访者的自述听、说水平,以1–5级进行记录。本文将二者加总平均,做为个体综合英语水平的度量标准。图2展示了中国国民英语水平分布,呈现平均水平不高,但在个体水平之间存在差异性。

针对四个作用机制,我们选取了四个中介变量进行测量:第一,信息使用,本文采用受访者的互联网使用频率情况,回答以1–5记录(1是从不使用,5为总是使用)。第二,价值引导,本文选取了西方理解的“言论自由”作为指标,衡量受访者对该项价值的认同程度。CGSS2010询问受访者“如果有人在公共场所发布批评政府的言论,政府不应该干涉”,回答以1–5记录(1 =“完全不同意”,5 =“完全同意”)。第三,自我评价,采用典型十阶量表,度量受访者自我社会定位(1为认为自己在社会的最低阶层,10为最高阶层)。最后,对于语言在社会竞争中的相对优势,本文根据以下公式计算。其中语言相对优势ΔPi等于个体i自身英语水平与其所在地级市k的平均英语水平之间的差。如果ΔPi为正,表明其英语水平高于地方平均水平,具有语言竞争优势,反之亦然。公式如下:

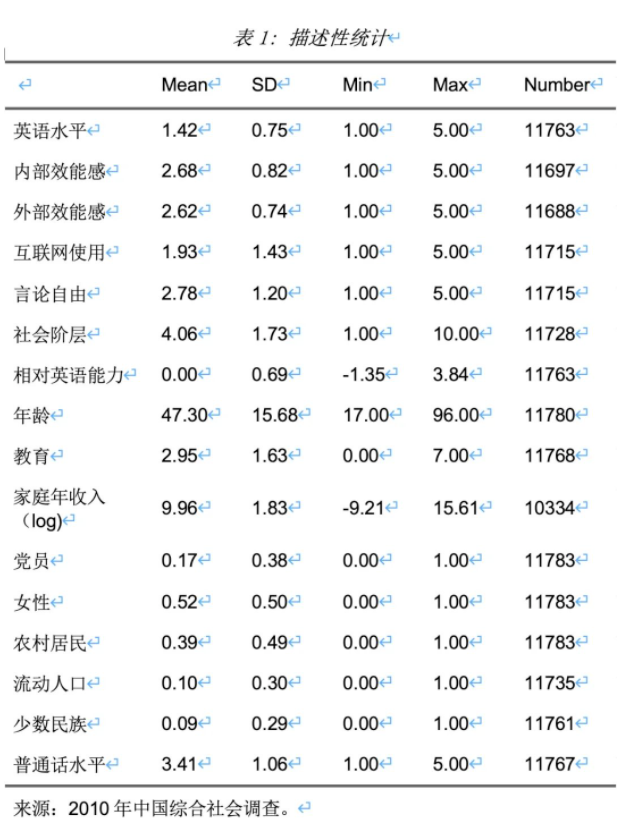

除解释变量、结果变量和中介变量外,检验还加入了一系列控制变量,最大限度限制其他干扰变量和选择性偏误对最终结果造成的影响。在中国,英语主要通过基础教育进行普及,这一政策虽然避免分析受到个人学习意愿的影响,但很可能使得英语水平成为教育水平的代理变量。为排除这种潜在影响,我们在所有分析模型中均加入了个体受教育水平的控制变量。同样,由于英语水平可能还与个体语言能力有关,模型也控制了个体普通话水平,以控制这方面因素对结果变量的扰动。除受教育程度和语言水平外,一个人的政治意识和英语水平还可能由于其家庭重视程度、成长氛围,以及发展观等多方面原生因素影响。由于数据限制,研究无法对个体原生环境所有方面都进行严格控制,但已有丰富文献指出,这些因素与个体的家庭经济水平密切相关 (Becker and Tomes 1979; Fox, Torche, and Waldfogel 2016; Schoeni and Wiemers 2015)。个体发展环境和学习意识的塑造很大程度上是家庭经济结构和资源分配导致的结果。家庭投资理论就指出,不同收入水平的家庭提供给个体的经济与社会资源环境存在差异,进而导致不同收入水平家庭中的个体在认知技能、学业成绩及问题行为等方面的差异。这方面的实证证据也已非常丰富,基本都支持了家庭收入与个体社会认知、地位诉求、语言学习意愿等之间的紧密关系 (Akram and Ghani 2013; El-Omari 2016)。因此,我们将家庭收入(log)加入模型,以调整个体原生差异性对其政治效能感的影响。此外分析中还控制了年龄、性别、民族、普通话水平、是否为农村人口以及是否为流动人口等人口学和社会经济变量。为去除地域和文化差异,模型采用了省级别的固定效应。相关变量的描述性统计如下:

(二) 检验结果

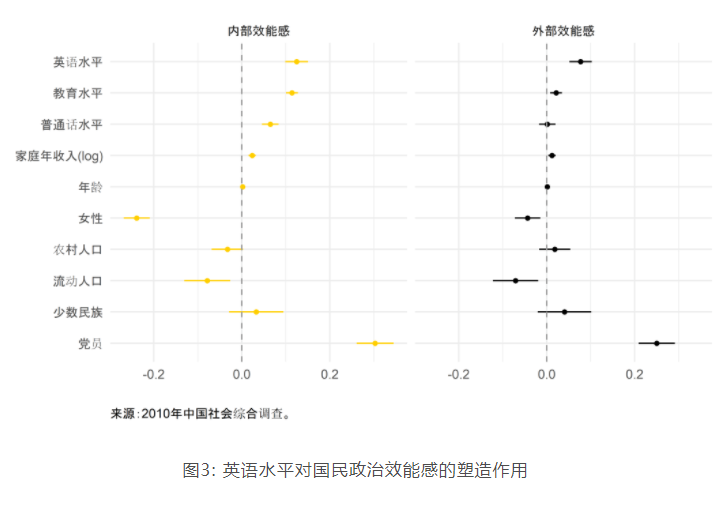

对第一部分研究的回归研究,根据结果变量(“英语水平”)的连续性特征,分析采用了OLS估计。图3对结果进行可视化,通过点线图展示英语水平与国民政治能力的关系(Solt and Hu 2015)。图中圆点为回归系数,横线为95%的置信区间。垂直虚线为零线,只有置信区间与该线相交,变量作用才能被视为在0.05水平统计显著。

如图所示,不论是对内部效能感还是外部效能感,英语水平都呈现显著的正向促进作用。英语水平越高的人群,对于参与政治的自信越强,对现有政民关系也越满意。这些作用在控制了教育、语言能力以及其他人口和社会经济变量后依然稳健。可见语言作用并非教育或学习能力的代理变量,而对政治效能感塑造具有独特而重要的作用。

控制变量表现基本符合预期。教育水平和普通话水平都对公民内部效能感有正向作用,但只有教育水平对外部效能感有正向(显著)作用。家庭收入也对结果起到了有效控制。根据结果,来自更高收入水平家庭的人群往往内部和外部效能感都更高。社会身份上,女性在内、外效能感上都弱于男性。流动人口作为所在地暂住人口,通常对于本地治理规划发言意愿更少,相对常住人口其意见影响力也往往更弱,内外效能感普遍更低。政治身份上,党员作为执政党成员和政治教育长期影响者,政治效能感普遍更高。除此以外,年龄、城乡差异和民族对于效能感的作用都不显著。

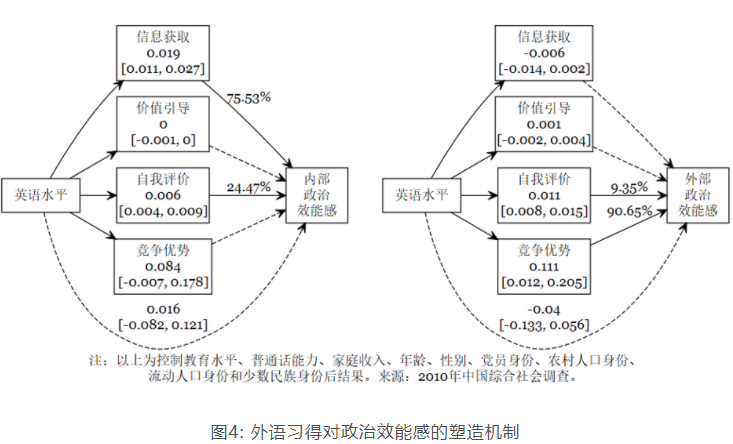

对第二部分的机制研究,图4采用路线图方式进行呈现。图中实线代表在0.05等级上的显著作用,虚线代表不显著作用。变量名下展示效应系数和95%置信区间。中介变量分析中所有中介变量始终在同一模型中共同考虑。分析中所有中介变量均提前使用 Gelman et al. (2008) 方法进行标准化,实现系数间的可比性。此外,图中结果是在教育水平、普通话能力、家庭收入、年龄、性别、党员身份、农村人口身份、流动人口身份和少数民族身份等控制变量控制之下得出,且都在省级施加了固定效应。

由图可见,英语水平对于内、外效能感的影响路径并不一致。对于内部效能感,主要影响路径是信息获取和自我评价,两者均呈现正向作用,即英语水平增强了个体信息获取能力并提升了其自我评价,进而对内部政治效能感产生了积极促进作用。两种作用中,信息获取是主导机制,贡献了70%以上的影响,是自我评价机制的三倍。而价值引导和语言竞争优势对于内部效能感的影响在统计上不显著。

对于外部效能感,语言竞争优势则体现了主导性影响,占全部影响的90%以上。在当前中国语言政策场域中,英语水平产生的语言竞争优势在增强国民对政府评价方面具有显著的正面影响。这也与政治传播实验研究近期研究的结论一致。信息获取和价值引导机制的影响并不显著。英语水平产生的自我评价上升也一定程度上对外部效能感有正向作用,这是分析中唯一与理论假设不符之处。

有趣的是,英语水平产生的自我评价上升也一定程度上对外部效能感有正向作用,这是一种经验发现,但与新近政治效能感研究中观察到的内外效能感的关联性相呼应 (Pei, Pan, and Skitmore 2018)。尤其在中国的社会政治环境中,政府回应具有常规性,是政府与民众的共识 (Tang 2016)。但政府除了针对具体诉求外,对于具有普遍性问题也会进行回应。在这种情况下,认知政府回应性就不仅基于政府回应了什么本身,还建立在对“我是否能理解政府为什么回应、怎么回应”的判断上。如果判断是正向的,政府的作为就更有可能被民众察觉和理解,因而增强外部效能感;而这种正向的判断也往往出现在内部效能感强的民众身上。当然,这只是对于实证结果的一种解释,有待通过其他数据和资料加以进一步验证。

最后值得一提的是,在控制了四条路径后,英语水平对于内、外政治效能感的直接效应都不显著。这表示,语言政策场域理论在一定程度上把握了英语水平对个体政治认知的最主要路径,并未对其他可能效果影响有明显遗漏。

综合上述研究发现,英语水平对以政治效能感为代表的国民政治能力具有整体的正向促进作用,但影响机制却有所不同。对于内部效能感,信息获取是主要塑造路径;对于外部效能感,语言竞争力机制影响最大。英语水平所产生的积极自我评价对提升内外效能感都有作用。但与此同时,并没有证据表明英语学习造成价值西化。因此得出结论,外语水平对国民政治能力的塑造作用是素质性的,而非价值性的。

这些发现丰富了对外语习得的政治能力塑造作用和机制的理解,也拓展了对于语言政策政治功能的认知:在理论上,本研究从语言政治学视角推动了公共政策与国家能力之间关系思考。虽然语言相对性在语言学和教育学研究中已有诸多研究,但语言政策场域理论模型的提出,为理解语言政策在更广泛的社会政治生活中的角色提供了新视角。该模型将语言能力与国家治理能力连接了起来,揭示语言政策对国家治理影响的长期性、广泛性和复杂性。

在实践上,本文也为制定合理的语言、教育政策提供新的实证借鉴。近年来,无论是政协会议还是社交媒体,均出现了对于是否要坚持英语作为基础教育必修内容的讨论,甚至上升到国家资源分配、国家认同和文化安全层面的考量(王克非 2011)。本研究对我们客观、综合评价英语教育的意义提供参考。根据研究,中国的现行英语教育对于个体积极自我认知的建立和信息获取的丰富性都有显著增益效果。提高英语水平也是获得社会竞争中优势,进而总体上增强社会流动性的重要路径。同时,本研究也指出,英语学习并未西化民众价值观,反而对于增强其政治参与热情和对政府回应性认可都有积极效果。在这个意义上,需要以系统思维考虑语言和教育公共政策制定的综合效果:

首先,政策制定者应充分估计外语政策的政治影响。本研究已指出,即使非本民族语言,依然可以与当前群体政治认知和政治意识产生密切联系,具有在治理的发展和传播过程中扮演重要角色、发挥长效作用的潜力。以英语为代表的外语作为沟通交流的工具,其相关政策对国家发展有着重要和深远的后果,不可不审慎查之。尤其对于取消英语学习硬性要求,更需要从具体实际出发,将由此可能加剧的教育乃至社会经济不平等隐患充分纳入政策制定考量。同时,英语学习和外语使用政策应纳入国家语言政策统筹考虑,根据语言政策制定的结果预期进行动态调整,深入理解新时期外语教育政策的内涵,对内增强国民政治素质和政治归属感,对外服务于“塑造可信、可爱、可敬的中国形象”的总任务。

其次,政策执行者应弘扬社会主义核心价值观,对全社会的外语学习进行科学引导。习近平总书记指出,要构建集政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技安全、信息安全、生态安全、资源安全、核安全等于一体的总体国家安全观。本研究揭示,语言安全不仅是文化安全的重要组成部分,更对政治安全和社会安全具有重要影响。当前,中西文化融合与撞击达到前所未有的程度,而外语习得作为文化撞击的前沿阵地,只有科学分析得失,策略引导语言学习和使用,才能在这个战场上占据主动,谋求最终胜利。一方面,我们必须明晰外语学习的文化立场,兼顾工具性和人文性。同时也不能固步自封,以歪曲的“爱国”为由而阻滞外语的推广和使用。这并不是真正的文化自信、道路自信;相反会错失外语学习带来的正向作用。

最后,既然明晰外语习得的政治功用,语言教育者和使用者当借用此他山之石,重视国际传播,讲好中国故事。在全球化背景下,语言文化越来越成为国家软实力的重要组成部分,文化的交流和传播也成为国际竞争的重要方面,外语传播在塑造中国大国形象方面发挥着不可替代的作用(郭英剑 2018)。当前,西方社会从个人到媒体,通常对中国官方媒体的声音产生质疑,将其视为“以刻意影响他人为目的”的“虚假宣传”,导致我国官媒在国际传播中“落地效果”不尽如人意。在这种情况下,讲故事的主体势必要走向多元化,非官方的个体大有可为。而实现这一策略的前提就是要普遍提高国民英语能力,进而增益其政治能力和政治认知。如此方能广泛发动人民的力量,通过语言途径讲好中国故事,传播中国声音,展示真实、立体、全面的中国,塑造可信、可爱、可敬的中国形象。

传统意义上,国民外语水平可能仅意味着中国民间对外交流的流畅程度。通过本文的研究,我们知道它还是提升国民政治能力,进而提升国家治理能力的一条善径,有必要深入认识,详加利用。当然,由于数据限制,仍有重要问题尚未得到解答,比如外语学习路径是否会导致政治能力改变效果差异、外语能力与社会经济条件的次第与交互作用、外语习得的政治影响是否存在语言和社会差异性等等。这些问题为后来研究者进一步搭建理论框架、寻找实证数据提供了多样的研究指向和广阔的研究空间。在研究过程中,我们需要树立强烈的时代意识,学习习近平新时代中国特色社会主义思想,从战略高度推动中国外语学习的改革和发展,将外语学习与国家能力和治理现代化结合起来,开展具有“中国特色、中国风格、中国气派”的外语学用局面。

文献来源:胡悦 & 朱萌.(2022).以语塑心与国民治理:外语习得对政治认知能力的塑造机制研究. 治理研究(04),51-65+125. doi:10.15944/j.cnki.33-1010/d.2022.04.007.

作者简介:胡悦,清华大学政治学系副教授;朱萌,清华大学政治学系硕士研究生